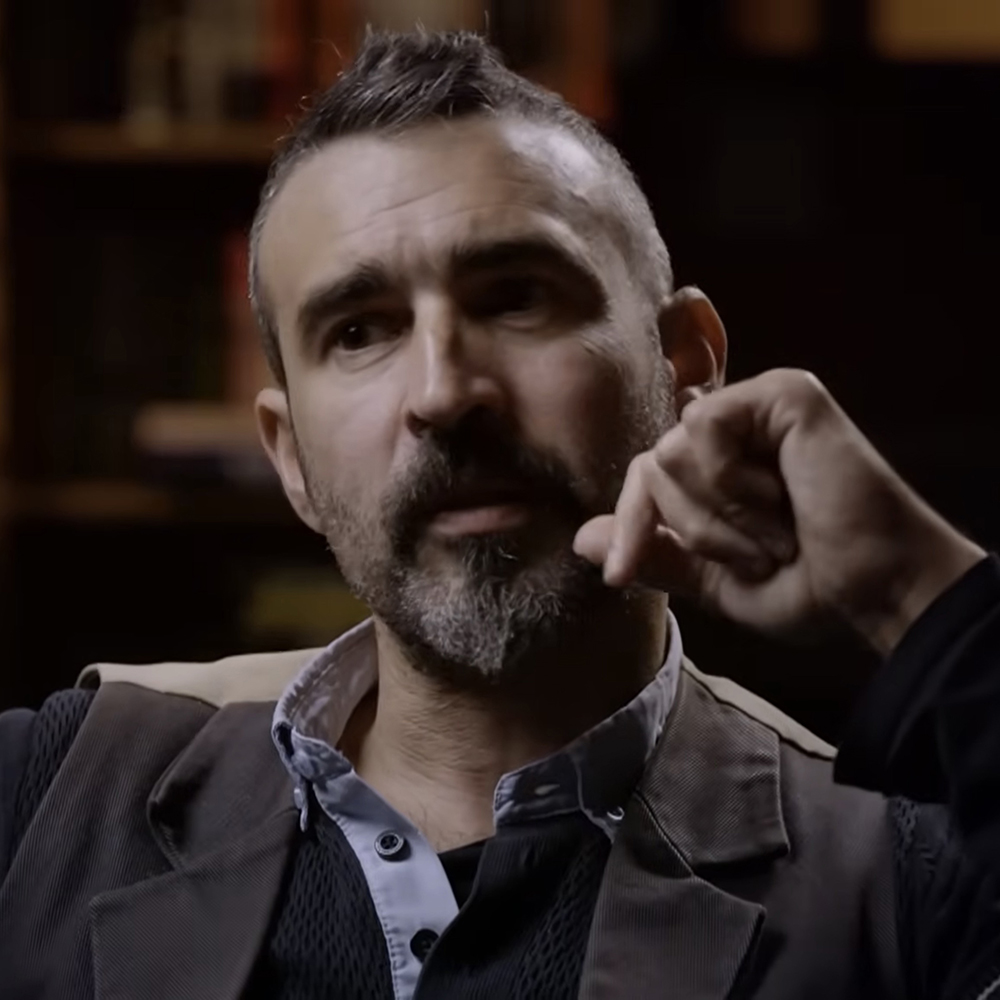

Le 13 novembre 2015, Daniel Psenny, alors journalisme au quotidien Le Monde, et aujourdâhui collaborateur de LâÅil de lâinfo, est chez lui quand a lieu l’attaque terroriste au Bataclan. Il va faire les seules images diffusÃĐes dans le monde entier. Dix ans plus tard, il prÃĐsente un documentaire oÃđ, aprÃĻs une longue enquÊte, il donne la parole à des tÃĐmoins qui ont acceptÃĐ de raconter leurs histoires de cette nuit-là . Dans lâinterview publiÃĐe ici, il raconte son enquÊte et le tournage.

Le soir de l’ÃĐvÃĐnement, Daniel Psenny est à son domicile qui se situe derriÃĻre la salle de spectacle le Bataclan à Paris. La tÃĐlÃĐ est allumÃĐe et diffuse un film policier. A un moment, il entend des bruits comme des pÃĐtards et crois au dÃĐbut que cela vient du film qu’il regarde. Mais, intriguÃĐ quand mÊme, il va à sa fenÊtre pour voir de quoi il s’agit. Il habite au deuxiÃĻme ÃĐtage, et son appartement donne sur les sorties de secours du Bataclan. Parfois, il y a des moments un peu agitÃĐs et bruyants, mais là , c’est la panique. Des gens courent dans tous les sens, il y a des corps par terre, du sang, il voit une femme agrippÃĐe à une fenÊtre qui demande de l’aide. Il comprend tout de suite qu’il se passe quelque chose de grave et sort son tÃĐlÃĐphone portable pour filmer la scÃĻne.

Il descend ensuite pour porter secours aux victimes et sera blessÃĐ Ã ce moment-là par une balle de Kalachnikov tirÃĐe par un terroriste. A la fois observateur, sauveteur, victime, il a aussi ÃĐtÃĐ journaliste en enregistrant instinctivement les faits. Il vient de rÃĐaliser, avec Franck Zahler, le documentaire ÂŦ Vendredi noir Âŧ qui s’articule autour de sa vidÃĐo et des tÃĐmoignages de sept personnes prÃĐsentes ce soir-là . L’ÃĐmotion est trÃĻs prÃĐsente mais le rÃĐalisateur a su ÃĐviter tout voyeurisme malvenu. C’est un travail de mÃĐmoire essentiel, à travers la parole de ces femmes et ces hommes qui nous racontent une situation extraordinaire pendant laquelle leur vie ÃĐtait menacÃĐe.

Entretien avec Daniel Psenny

Quelle ÃĐtait ton intention quand tu as dÃĐcidÃĐ de faire ce film ?

Mon intention ÃĐtait simple et le but ÃĐtait compliquÃĐ finalement. Il y a 10 ans, le 13 novembre 2015, aprÃĻs avoir fait cette vidÃĐo qui dure 6 minutes, n’en a ÃĐtÃĐ diffusÃĐ qu’une minute trente sur le site du Monde le lendemain. Le but ce n’ÃĐtait pas de faire l’histoire du Bataclan, de ce qui s’ÃĐtait passÃĐ, mais de raconter la petite histoire dans la grande histoire. Je suis parti à la recherche des survivants, j’ai fait une recherche journalistique, comme on fait pour tous les papiers d’enquÊte, c’est-à -dire aller à la pÊche aux infos, trouver les gens, et quand on les a trouvÃĐs, les convaincre, parler avec eux, gagner leur confiance, avoir les confidences qu’on attend.

Là , ce n’ÃĐtait pas tout à fait facile, parce que ça les concernait directement et ce n’ÃĐtait pas ÃĐvident qu’ils se confient devant une camÃĐra. C’ÃĐtait une forme de thÃĐrapie finalement, mais il fallait les convaincre de la faire et ça a pris beaucoup de temps. J’ai retrouvÃĐ une dizaine de survivants, certains facilement grÃĒce aux associations, mais celle qui m’importait, c’ÃĐtait Charlotte. Je connaissais son prÃĐnom, mais personne ne savait oÃđ elle ÃĐtait et ceux qui savaient ne voulaient pas parler, parce qu’elle-mÊme avait dÃĐcidÃĐ de couper avec tout ce qui pouvait lui rappeler l’attentat du Bataclan. Quand j’ai tÃĐmoignÃĐ le 19 octobre 2021 au procÃĻs sur les attentats, exceptionnellement le prÃĐsident de la cour spÃĐciale avait fait projeter ma vidÃĐo et j’avais tÃĐmoignÃĐ. A la sortie du tribunal, une avocate est venue me voir et m’a dit ÂŦ Je suis l’avocate de Charlotte et elle aimerait vous rencontrer Âŧ.

On s’est rencontrÃĐs, mais il y avait une distance, parce que comme elle le dit dans le documentaire, elle m’en voulait de l’avoir montrÃĐ dans cette position, et de lui avoir volÃĐ l’annonce de sa grossesse, pas à moi spÃĐcialement, mais elle en voulait à la vidÃĐo finalement. On a parlÃĐ trÃĻs longuement et, au fil des rencontres, je lui ai proposÃĐ de participer à un documentaire. J’en ai parlÃĐ Ã Luc Herman, le producteur de PremiÃĻres Lignes, avec qui j’avais dÃĐjà fait trois ans auparavant ÂŦ 22h01 Âŧ un documentaire qui racontait ce qui s’ÃĐtait passÃĐ le 13 novembre dans mon immeuble avec mes voisins, et puis mon histoire, comment ça s’ÃĐtait passÃĐ pour la vidÃĐo que j’avais fait. Je lui ai dit qu’il y avait une possibilitÃĐ de faire tÃĐmoigner Charlotte qui n’avait jamais parlÃĐ nulle part, et donc on a lancÃĐ la production.

Charlotte livre un tÃĐmoignage trÃĻs fort dans ton film, c’est quoi le moment oÃđ elle dÃĐcide finalement de tÃĐmoigner devant la camÃĐra ?

Quand on s’ÃĐtait vus en 2024, elle avait acceptÃĐ le principe d’un documentaire, mais elle voulait rÃĐflÃĐchir, c’ÃĐtait quand mÊme une dÃĐcision importante alors qu’elle avait coupÃĐ tout lien avec l’ÃĐvÃĐnement. Au bout de quelques semaines, elle m’a dit, je suis d’accord pour tÃĐmoigner, mais à la seule condition qu’on ne voit pas mon visage. J’ai acceptÃĐ ses conditions parce que sa parole ÃĐtait trÃĻs importante. à ce moment, il n’y avait toujours pas de rÃĐponse des chaÃŪnes, et le 4 novembre 2024, la chaÃŪne parlementaire LCP a donnÃĐ son accord. Ãa devenait court pour livrer en septembre 2025 et on n’avait rien tournÃĐ. Et puis le temps ayant passÃĐ, est-ce que Charlotte serait encore d’accord ? Quand je l’ai appelÃĐ, elle m’a dit oui, il n’y a pas de problÃĻme, mais qu’elle n’ÃĐtait libre qu’en janvier. Donc les 20, 21 et 22 janvier, on a enregistrÃĐ tout le monde, un par un, sans qu’ils ne se rencontrent, 15 heures d’enregistrement, avec un canevas de questions que j’avais prÃĐparÃĐ. J’avais au dÃĐpart 10 tÃĐmoins qui avaient donnÃĐ leur accord, et en fait, il en est restÃĐ 7, certains se sont dÃĐsistÃĐs au dernier moment, parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas, comme ils m’ont dit, psychiquement, c’ÃĐtait trop dur pour eux. Charlotte a finalement acceptÃĐ de tÃĐmoigner à visage dÃĐcouvert.

à part Charlotte, il y a d’autres personnes qui apparaissent sur ta vidÃĐo et qui tÃĐmoignent. C’ÃĐtait une volontÃĐ de ta part de retrouver spÃĐcifiquement ces tÃĐmoins ?

Encore une fois le projet, c’ÃĐtait les gens de cette vidÃĐo, pas l’histoire du Bataclan. Pourquoi avoir choisi ceux-là ? Parce que pour ceux qui tÃĐmoignaient, on pouvait montrer en images de ce qu’ils racontaient. Quand Julien dit qu’il a perdu de vue sa femme et que tout d’un coup, on entend celle-ci qui l’appelle, ÂŦ bÃĐbÃĐ, je suis là , dehors Âŧ, je l’ai cette image. Pareil pour Magali et Ruben, quand celui-ci raconte qu’il est sur le bord du trottoir et qu’il est traÃŪnÃĐ, je savais que j’avais les images, que ça pouvait agrÃĐmenter, alimenter, donner du plus à ce qu’il racontait.

Et puis ça fonctionne par binÃīmes. Il y a Charlotte et SÃĐbastien son sauveteur, il y a le couple de Magali et Ruben, trÃĻs griÃĻvement blessÃĐs et qui sont sÃĐparÃĐs par les bousculades. Il y a aussi les deux sauveteurs, Xavier et Aurore qui ont recueilli les victimes, et il y a Julien et Caro sa femme, qu’on ne voit pas parce qu’elle n’a pas voulu tÃĐmoigner, mais lui en parle tellement, mÊme si elle n’est pas à l’ÃĐcran.

Revenons aux images que tu as fait ce soir-là . à ce moment, c’est le rÃĐflexe du journaliste qui prend le dessus ?

Tout à fait, parce que je ne savais pas ce qu’il se passait. Tous les journalistes se demandent ce qu’il se passe, parce qu’ils essaient de comprendre. Il faut bien se remettre dans le contexte de l’ÃĐpoque, c’ÃĐtait bien diffÃĐrent d’aujourd’hui oÃđ il est devenu banal et courant de filmer tout incident. Je n’ÃĐtais pas au courant de ce qu’il se passait dans Paris, il n’y avait pas eu d’alerte en disant qu’il y avait une fusillade au stade de France, sur les terrasses, etc. J’ai habitÃĐ 40 ans passage Amelot et les concerts Bataclan, il y en avait tous les soirs, plus ou moins agitÃĐs. Quand j’ai entendu les bruits, j’ai ouvert la fenÊtre, j’ai vu le spectacle sous mes yeux, et c’ÃĐtait le chaos, le dÃĐsastre, les cris, la peur, tout ÃĐtait devant mes yeux, et comme je ne savais pas ce qu’il se passait pour moi dans mon esprit, il y avait quelqu’un qui ÃĐtait à l’intÃĐrieur de la salle, qui avait sorti un flingue peut-Être, et qu’il y avait une bagarre et que tout le monde ÃĐvacuait par panique.

Mais c’ÃĐtait plus que ça, à cause de la façon dont fuyaient les gens et j’entendais les coups de feu. à ce moment-là , j’ai appelÃĐ au journal, pour d’abord signaler qu’il y avait quelque chose de trÃĻs grave qui se passait au Bataclan, et un des rÃĐdacteurs en chef m’a dit qu’il y avait eu une explosion au stade de France et que le Bataclan devait Être la continuitÃĐ d’une attaque. C’est là que j’ai dÃĐcidÃĐ de filmer, sans rÃĐflÃĐchir, mais en me disant que, de toute façon, ça serait un document, une preuve, pour ÃĐclaircir ce qu’il se passait. C’est effectivement un rÃĐflexe journalistique, mais on ne calcule pas sur le moment, c’ÃĐtait une dÃĐcision prise en un dix milliÃĻme de seconde, de se dire bon, je le fais.

Ton film parle d’un attentat meurtrier, mais finalement, ça parle aussi de la vie et de la solidaritÃĐ malgrÃĐ le drame.

Tout à fait, ça m’importait de raconter aussi qu’il y avait eu un grand ÃĐlan de solidaritÃĐ ce soir-là . Les gens qui ont ouvert leurs portes alors qu’il y avait la terreur, mais qu’il y a eu cette forme d’assistance et de rÃĐsistance qui s’est organisÃĐe, sans qu’elle soit coordonnÃĐe.

Les images que tu as captÃĐes sont exceptionnelles, mais il y a une autre dimension, celle du son qu’on entend avec les cris, les tirs. Ton documentaire est une combinaison entre tes images, les sons et la parole des tÃĐmoins.

Effectivement, les images spectaculaires et c’ÃĐtait la rÃĐalitÃĐ, mais ce qui est effectivement impressionnant, c’est le son. Par exemple, on entend quelqu’un qui appelle Oscar, on entend juste son cri, c’est un homme qui cherchait son fils de 12 ans qui ÃĐtait avec lui et qu’il avait perdu dans la bousculade et dans la fusillade. Il ÃĐtait là dans le passage en train de crier et d’appeler. C’est un Australien que j’ai rÃĐussi à localiser, mais qui n’a pas pu tÃĐmoigner dans le documentaire.

Ce documentaire, c’est une Åuvre pour l’histoire avec un grand H, une trace mÃĐmorielle pour les gÃĐnÃĐrations futures et une Åuvre contre l’effacement de la mÃĐmoire collective ?

Oui, bien sÃŧr, je pense que c’est une contribution, comme il y a eu d’autres documentaires, d’autres ÃĐcrits. Il y a aussi le travail que fait l’historien Denis Pechanski qui recueille la parole des victimes qui veulent bien tÃĐmoigner avec ce traumatisme. Ce documentaire est une petite contribution à la mÃĐmoire collective, qui raconte que la vie est plus forte que la mort et que la terreur. Quand le MusÃĐe-mÃĐmorial du terrorisme sera construit, je pense que je leur lÃĐguerai ma vidÃĐo, parce que c’est un document d’histoire.

Si on n’a pas de photo, d’image, on n’y croit pas. C’est la preuve par l’image, et c’est d’autant plus important à une ÃĐpoque des fake news et de l’intelligence artificielle. Il y a là le tÃĐmoignage oral et les images qui appuient ce qui est dit. C’est irrÃĐfutable, c’est trÃĻs important d’avoir cette vÃĐritÃĐ, d’autant plus par les temps qui courent. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je souhaite à tous les journalistes d’avoir cette possibilitÃĐ quand tu te lances dans une enquÊte, d’arriver au bout avec des bons tÃĐmoignages, de la confiance, de la vÃĐritÃĐ, du sÃĐrieux. C’est renouer avec les bases du journalisme, qui font que des fois, on y arrive, des fois, on n’y arrive pas. Là , on y est arrivÃĐ grÃĒce à l’acceptation des tÃĐmoins, et ça tient aussi, comme tout travail journalistique, à la confiance, quand tu vas interroger quelqu’un et que tu es honnÊte dans ta dÃĐmarche.

ÂŦ Vendredi noir Âŧ Â est visible en replay ici

Tous les articles de Daniel Psenny sur L’oeil de l’info

- ÂŦ Vendredi noir Âŧ

13 novembre 2015

Bataclan : ne jamais oublier - 14 novembre 2025 - Dans un ouragan de photos,

une armada jette lâancre à Paris - 14 novembre 2025 - Paris Photo

En revenant de la foire - 14 novembre 2025

Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi