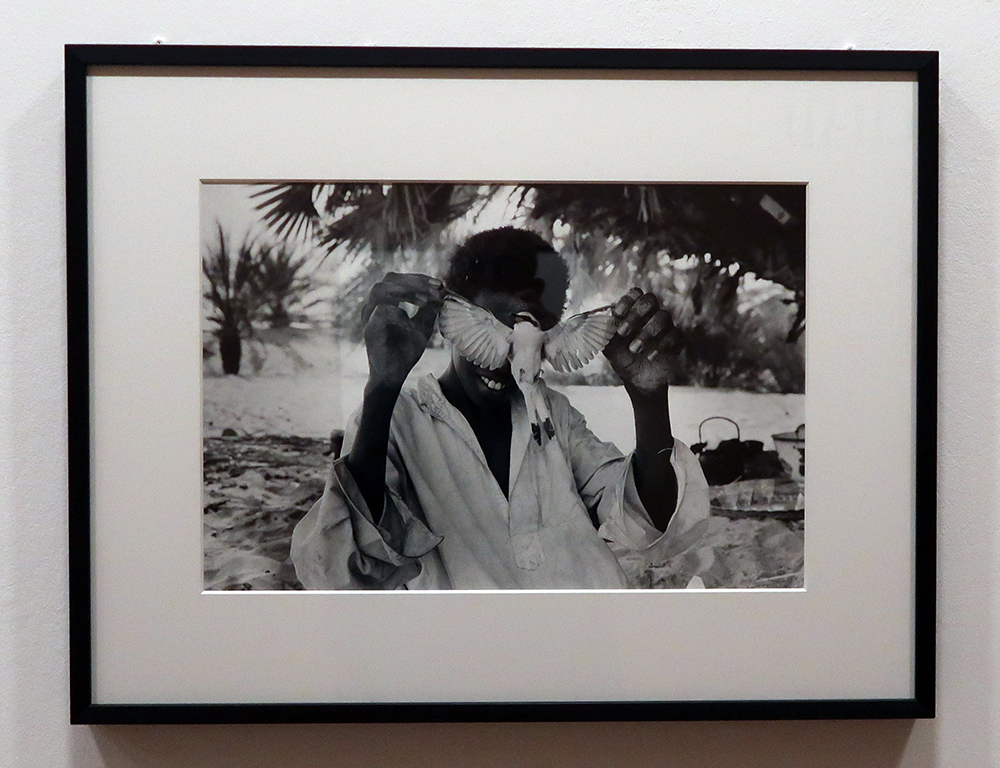

Combattants du Frolina, Tibesti, Tchad, 1976. ôˋ Marie-Laure De Decker

La Maison Europûˋenne de la Photographie û Paris prûˋsente jusqu’au 29 septembre 2025, une grande exposition du travail protûˋiforme et malgrûˋ tout mal connu de la photographe.

La carriû´re de Marie-Laure De Decker s’ûˋtend sur quatre dûˋcennies de la seconde moitiûˋ du 20e siû´cle, oû¿ elle documentera plusieurs conflits comme au Vietnam ou au Tchad et photographiera les mouvements sociaux des annûˋes 70 ainsi que des personnalitûˋs du monde de la culture, la politique, la mode et le cinûˋma. A la fin des annûˋes soixante, elle a la vingtaine, c’est une trû´s jolie fille qui a ûˋtûˋ mannequin et elle dûˋcide de passer de l’autre cûÇtûˋ de l’objectif.

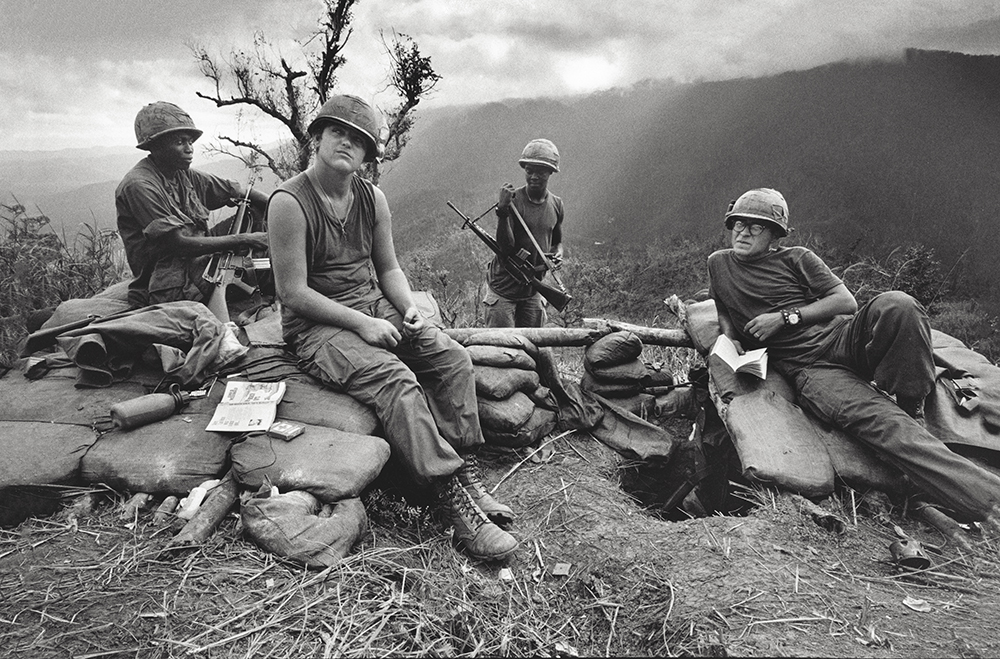

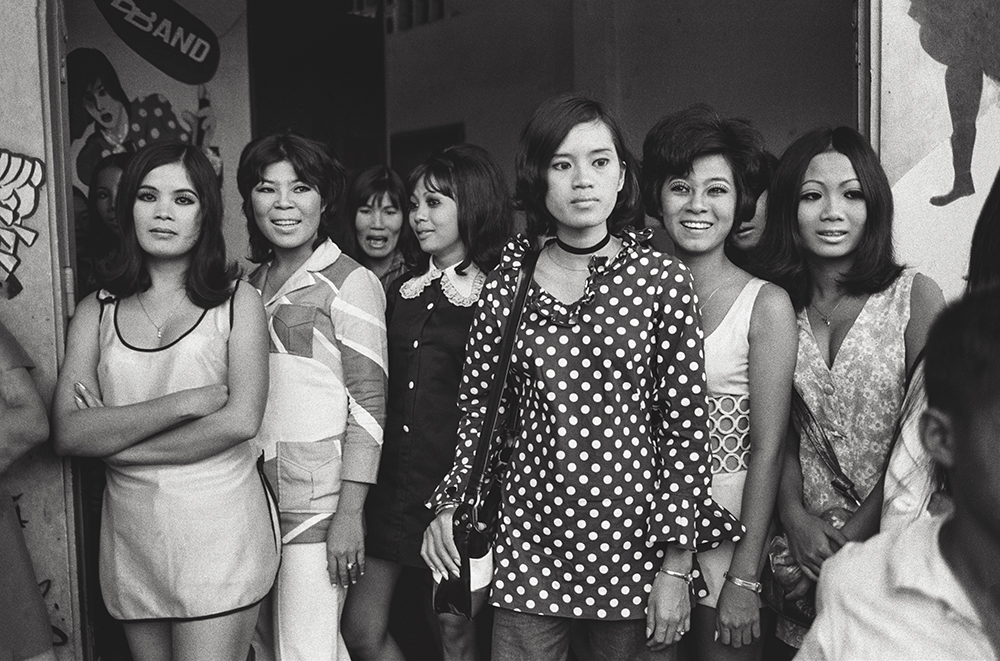

Comme elle voulait renter û l’agence Gamma et qu’il fallait avoir fait ses preuves, elle part au Vietnam et travaillera û Saû₤gon pour le magazine amûˋricain Newsweek. Bien que se disant inspirûˋ par Gilles Caron, ce n’ûˋtait pas une baroudeuse û la diffûˋrence de sa consoeur Catherine Leroy qui n’hûˋsitait pas û aller au front au plus prû´s du danger. Marie-laure ne photographiera pas les combats, ce n’est pas son truc et elle prûˋfûˋrera porter son regard sur les soldats û l’arriû´re et les civils vietnamiens. Les circonstances dans lesquelles a ûˋtûˋ faite la photo qui figure sur l’affiche de l’exposition, sobrement intitulûˋe ô¨ Vietnam 1971 ô£, ûˋclaire cette dûˋcision. Dans un livre paru en 1985 (Profession ? Photo-reporter, Ed. Ch. Massin), elle racontait dans quelles conditions particuliû´res cette image avait ûˋtûˋ faite. Newsweek lui avait commandûˋ un reportage sur les pilotes des petits hûˋlicoptû´res trû´s mobiles appelûˋs ô¨ Cobras ô£ aux cockpits en verre totalement transparents.

ô¨ Ils sont ûˋquipûˋs sous les patins, de rockets et volent en escadrilles d’une dizaine environ. Ils ûˋtaient prûˋcûˋdûˋs d’un ô¨ô Launchô ô£, un hûˋlicoptû´re capable de dûˋceler toute chaleur humaine, qui leur indiquait l’endroit oû¿ ils devaient lancer leurs rockets. Les ô¨ô Cobrasô ô£ montaient alors trû´s haut puis piquaient. Nous ûˋtions deux û bord, j’ûˋtais û l’avant, mais je ne pouvais pas prendre de photos car, û la vitesse û laquelle ils descendaient, nous ûˋtions prûˋcipitûˋs vers l’avant, dans le vide. J’avais trû´s peur, si peur que j’ai pris mon appareil û l’envers et me suis photographiûˋe. (ãÎ) Comme il m’ûˋtait impossible, pour ce reportage, de prendre des photos en vol, j’ai photographiûˋ les pilotes û l’arrûˆt, devant leurs hûˋlicoptû´res.ô ô£ Une autre histoire confirme son peu d’appûˋtence pour les horreurs de la guerre. En visite dans un hûÇpital pour grands brû£lûˋs par le napalm que dûˋversent les Amûˋricains, elle y voit des enfants qui ô¨ô ressemblaient û ces lapins que l’on voit chez le boucher quand on leur a enlevûˋ la peauô : il ne restait plus rien du visage, seulement de grands yeux noirs. C’ûˋtait indicibleô ; l’horreur, la confusion, un basculement dans l’horreur la plus moderne, la plus technologique.ô ô£

Ce moment a poussera ûˋgalement û refuser les images choc pour raconter la guerre sous un autre angle privilûˋgiant l’humain û l’ûˋvûˋnement.

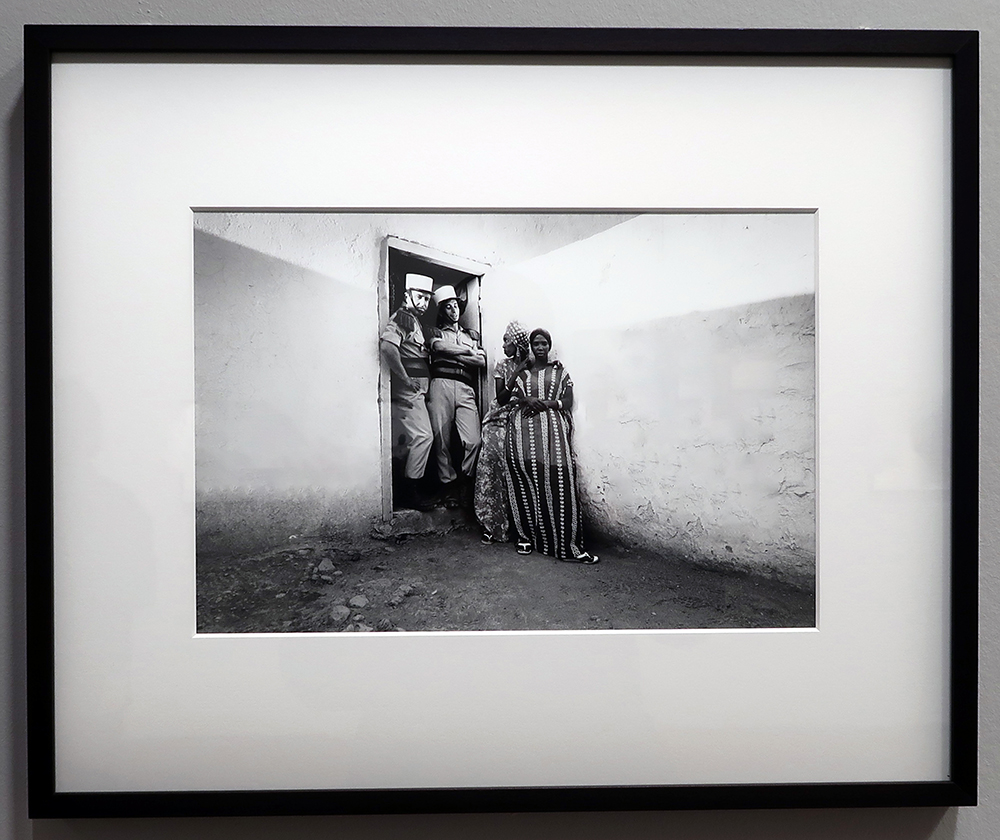

Elle revient û Paris en 1971 et rûˋussit û piger û Gamma, ce qui û l’ûˋpoque n’est pas un mince exploit pour une femme d’intûˋgrer le macholand d’une agence de news, le milieu ûˋtant quasiment 100% mûÂle. Elle ne sera intûˋgrûˋ au staff de l’agence qu’en 1973, quand Raymond Depardon aura pris la direction de l’agence. Elle couvre lãactualitûˋ avec en particulier la cûˋlû´bre photo de Valûˋry Giscard d’Estaing se regardant û la tûˋlûˋvision, le jour de son ûˋlection en mai 1974. Puis, en 1975, elle se rend au Tchad avec Raymond Depardon et, û cette occasion, rencontre FranûÏoise Claustre, captive de rebelles tchadiens dans le dûˋsert du Tibesti. Elle retournera plusieurs fois dans cette rûˋgion et c’est lû qu’elle fera ses images les plus connues.

Elle quitte Gamma en 1979 pour devenir indûˋpendante.

ô¨ô La petite agence du dûˋbut ûˋtait devenue une trû´s grosse machine. L’esprit jeune et enthousiaste s’ûˋtait transformûˋ en celui d’une entreprise commerciale obûˋissant aux lois du marchûˋ. Tout s’est cristallisûˋ sur l’affaire Pierre Goldman (ãÎ) assassinûˋ û Paris. (ãÎ) Les photographes sont partis faire des photos de son corps. Quand ils sont revenus, l’un d’eux a dit : ô¨ C’est pas une bonne histoire, il y avait juste trois taches de sang sur le trottoir. C’ûˋtait lû un esprit trop contraire au mien. ô£ô

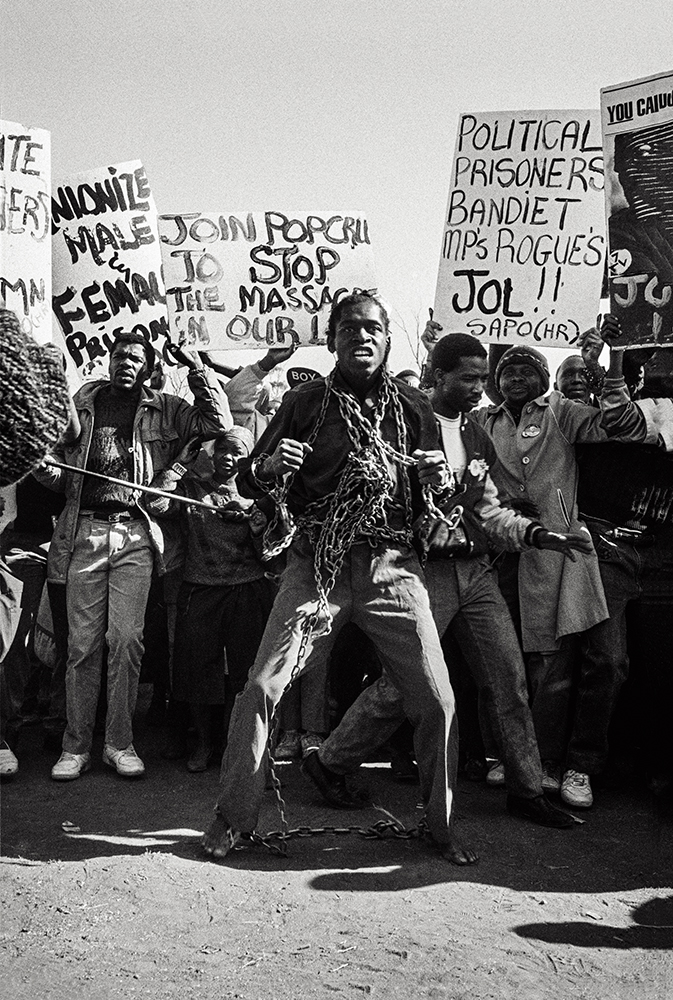

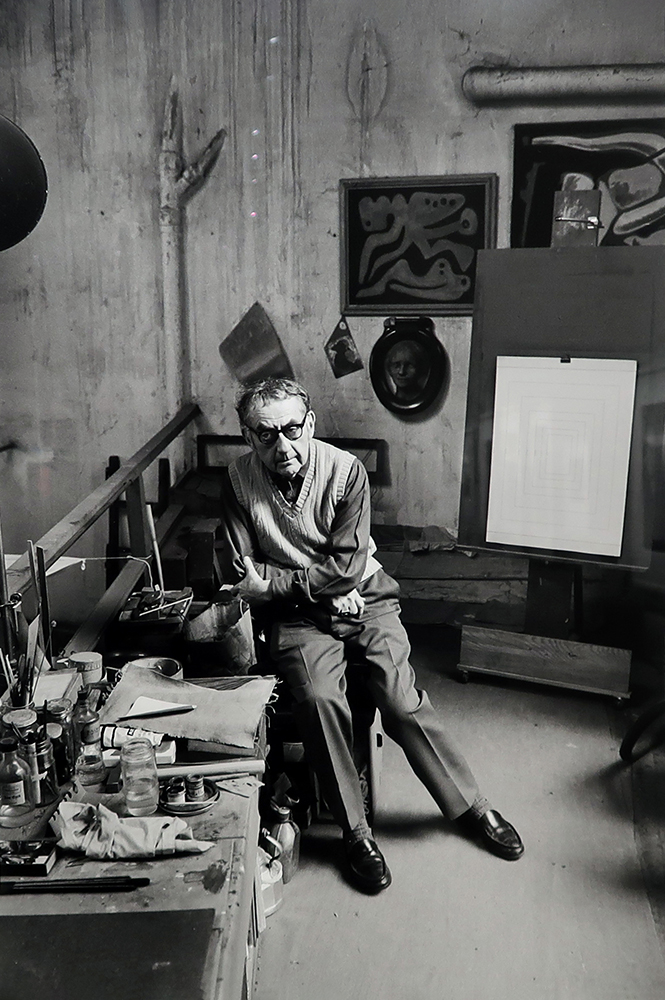

Suivront des reportages en Union soviûˋtique, aux ûtats-Unis, au Chili û l’ûˋpoque de la dictature, en Chine et en Afrique du Sud alors en plein apartheid. Parallû´lement, elle photographie depuis ses dûˋbuts Gilles Deleuze, Marcel Duchamp, Patrick Modiano, FranûÏois Mitterand, Gabriel GarcûÙa MûÀrquez, FranûÏoise Sagan, Serge Gainsbourg. En 1986, elle collabore au magazine Studio et commence un travail de photographe de plateau et se liera dãamitiûˋ avec Catherine Deneuve qu’elle suivra û lãoccasion dãautres films. En 1987, û la naissance de son second enfant, elle se lance dans la photographie de mode et de publicitûˋ pour de nombreux magazines, dont Vogue.

L’exposition couvre cette carriû´re aux multiples facettes en 290 images et prûˋsenter le travail d’une femme jusqu’û prûˋsent assez peu montrûˋ. C’est toujours une bonne chose, signe d’une tendance louable de redonner aux autrices la place qu’elles mûˋritent. Cependant, cette profusion de photos dont certaines dispensables, affaibli cet hommage lûˋgitime et une sûˋlection plus serrûˋe aurait ûˋtûˋ prûˋfûˋrable.

Tous nos articles concernant Marie-Laure De Decker

Marie-Laure de Decker : lãamoureuse du Tchad par Michel Puech

Derniû´re rûˋvision le 2025/06/21 a 11:21

- ô¨ô A pied d’oeuvreô ô£

Autoportrait d’un ex-photographe

devenu ûˋcrivain pauvre - 30 janvier 2026 - Rawsth pû´re et fils

Une histoire kurde

surgit du sable du dûˋsert - 30 janvier 2026 - Bruxelles

Terre de photographie - 23 janvier 2026