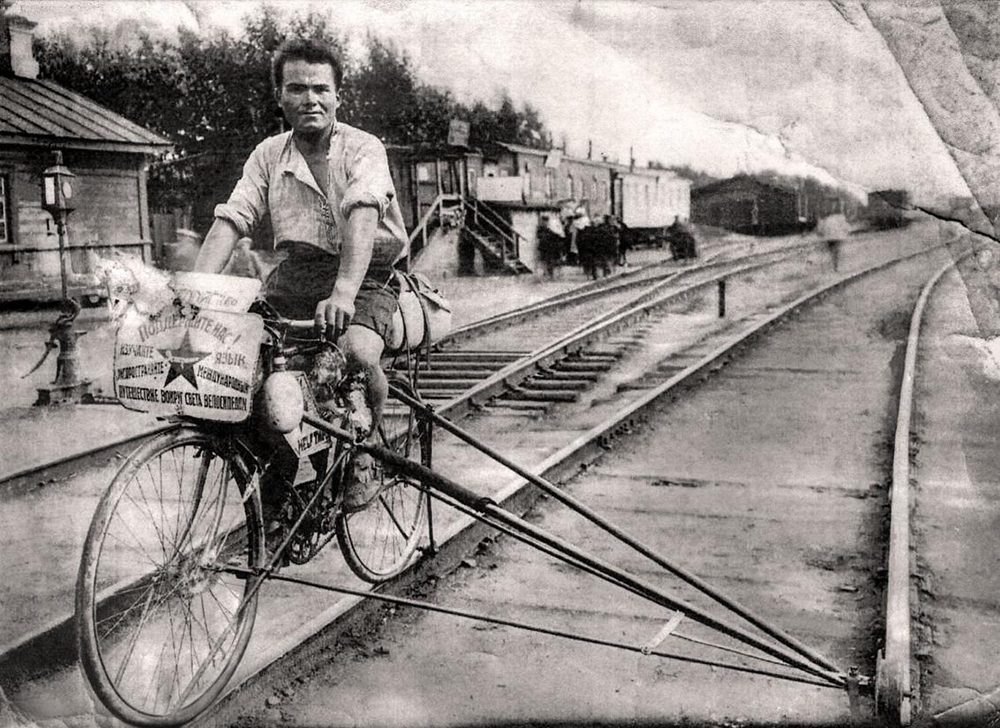

Lucien PÃĐraire sur son invention le vÃĐlo-rail.

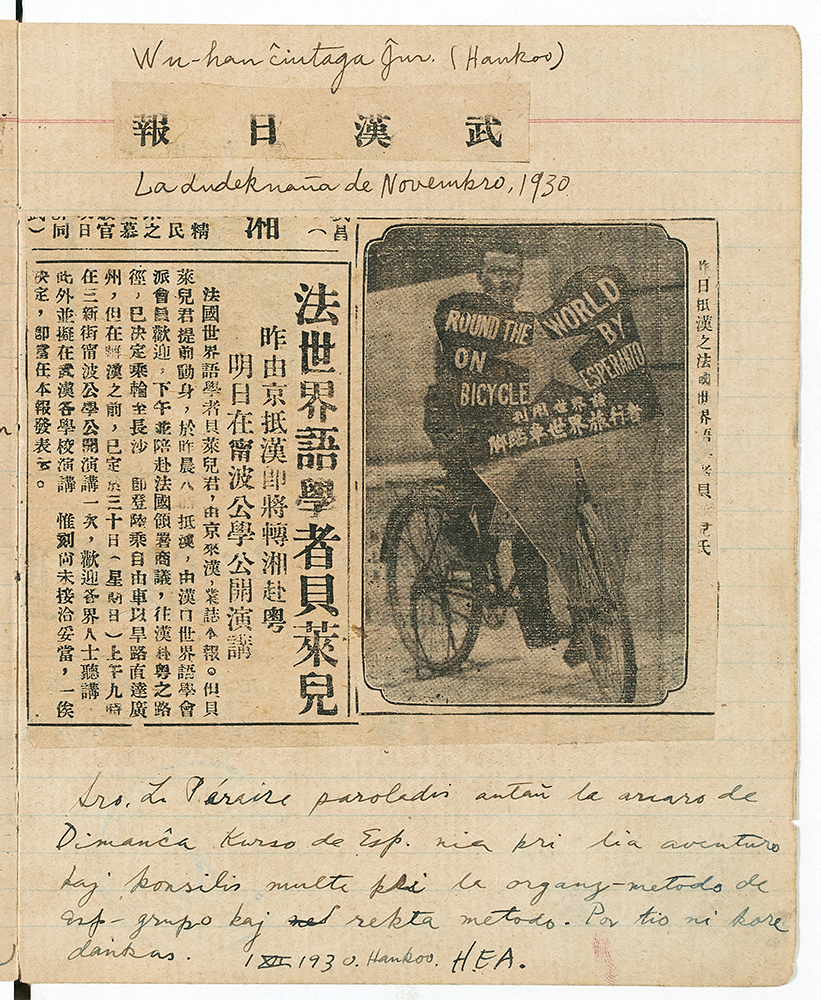

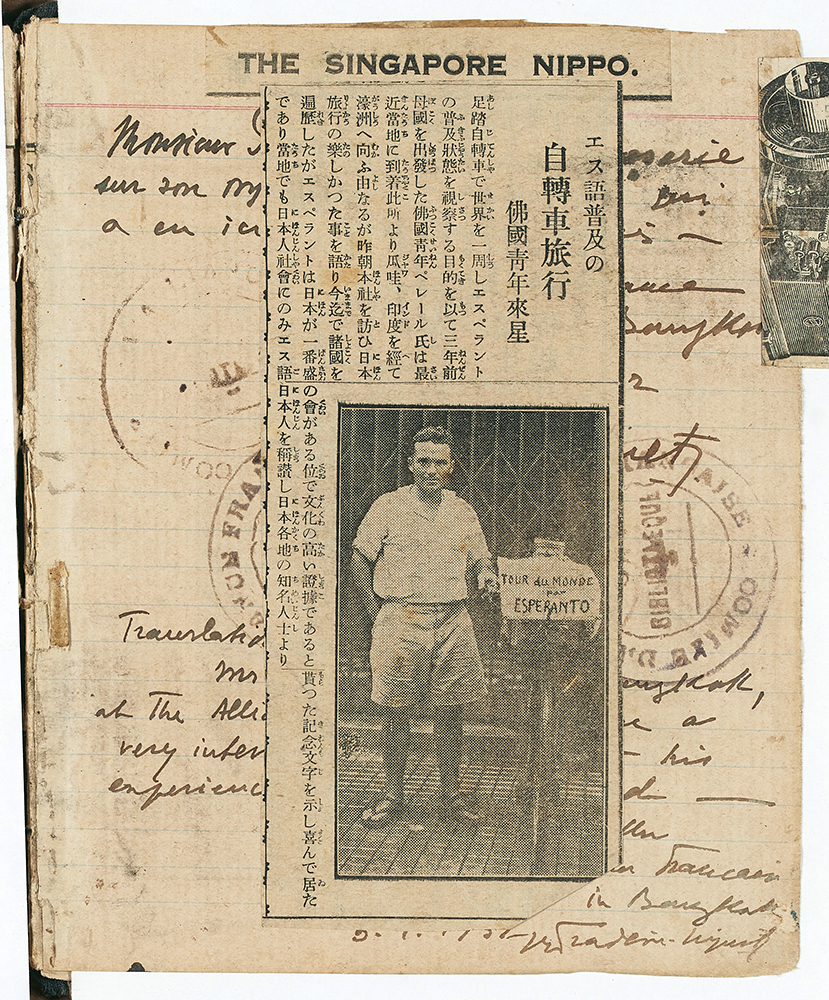

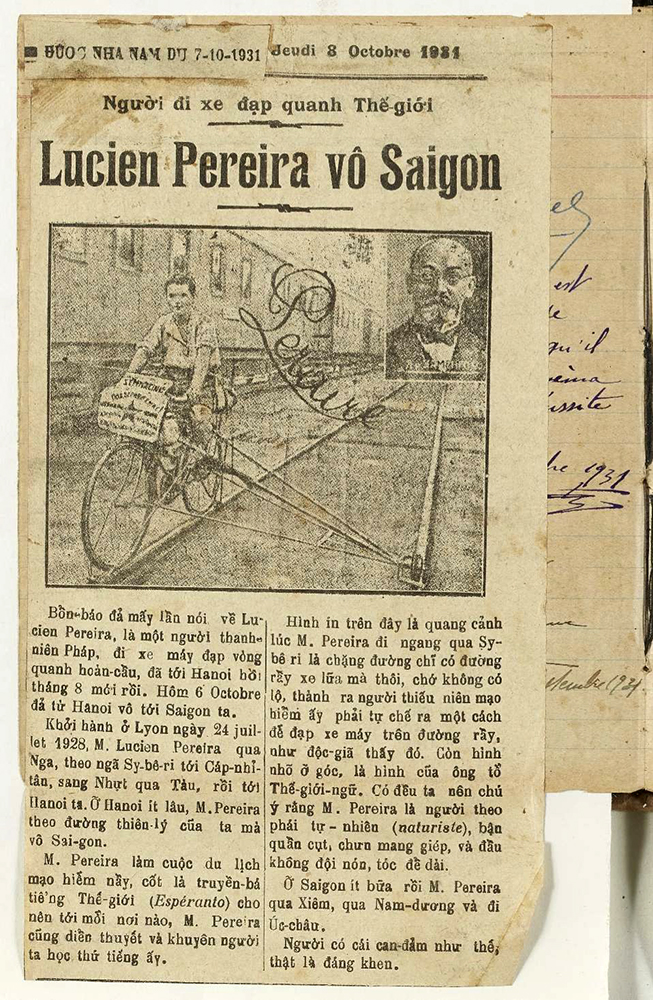

Lucien PÃĐraire, ouvrier espÃĐrantiste français, entreprend, entre 1928 et 1932, un long voyage de 30 000 kms à vÃĐlo à travers lâEurope, lâURSS, la Mandchourie, le Japon, la Chine et lâIndochine jusquâà Java.

Ce pÃĐriple à bicyclette, rÃĐalisÃĐ aprÃĻs la PremiÃĻre Guerre mondiale et ses traumatismes, vise à dÃĐmontrer quâune communautÃĐ transnationale et solidaire est possible grÃĒce au rÃĐseau mondial des espÃĐrantistes. Ce voyage nâest pas quâun simple exploit sportif, c’est aussi le reflet d’un idÃĐal: lâÃĐmancipation de la classe ouvriÃĻre et la promotion de lâinternationalisme, valeurs intrinsÃĻquement liÃĐes à lâespÃĐranto. Lucien PÃĐraire est issu dâun milieu ouvrier. En 1927, à l’ÃĒge de 21 ans, alors quâil effectue son service militaire, il apprend lâespÃĐranto seul et en secret. LâarmÃĐe organise une visite des monuments de la Grande Guerre à Verdun, ce sera un moment qui marquera profondÃĐment Lucien. Face aux endroits oÃđ on eu lieu de sanglant combats et aux milliers de restes humains entassÃĐs dans lâossuaire, il est horrifiÃĐ. Mais plus encore que le souvenir du conflit, câest la dimension sociale de cet environnement qui lâinterpelle: dans les anciennes tranchÃĐes, des chercheurs de mÃĐtaux extraient du cuivre dans des conditions prÃĐcaires. Cette scÃĻne illustre à ses yeux une injustice criante.Tandis que ces travailleurs survivent dans la misÃĻre, d’autres vivent dans lâopulence. ÂŦ Profiteurs de guerre nationaux, ceux de la guerre et de lâaprÃĻs-guerre qui jouissent avec arrogance dans leurs palais de parasites.Âŧ Ce contraste renforce chez lui son rejet des nationalismes et sa volontÃĐ de promouvoir la solidaritÃĐ des peuples à travers lâespÃĐranto. Lucien perçoit dans la langue internationale une arme contre lâignorance, les prÃĐjugÃĐs et lâÃĐgoÃŊsme, des sentiments quâil estime exploitÃĐs par les puissants pour attiser les guerres. DÃĻs 1928, il participe au congrÃĻs de la SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda, Association mondiale anationale) à Lyon, qui rÃĐunit 200 participants venus de 35 pays. Il dÃĐcouvre avec enthousiasme un espace oÃđ les travailleurs du monde entier peuvent ÃĐchanger sans barriÃĻres nationales ou linguistiques. Cette expÃĐrience forge sa conviction que lâespÃĐranto est un instrument clÃĐ pour abolir les divisions artificielles et favoriser une fraternitÃĐ au delà des frontiÃĻres.

DÃĐpart pour un tour du monde en vÃĐlo

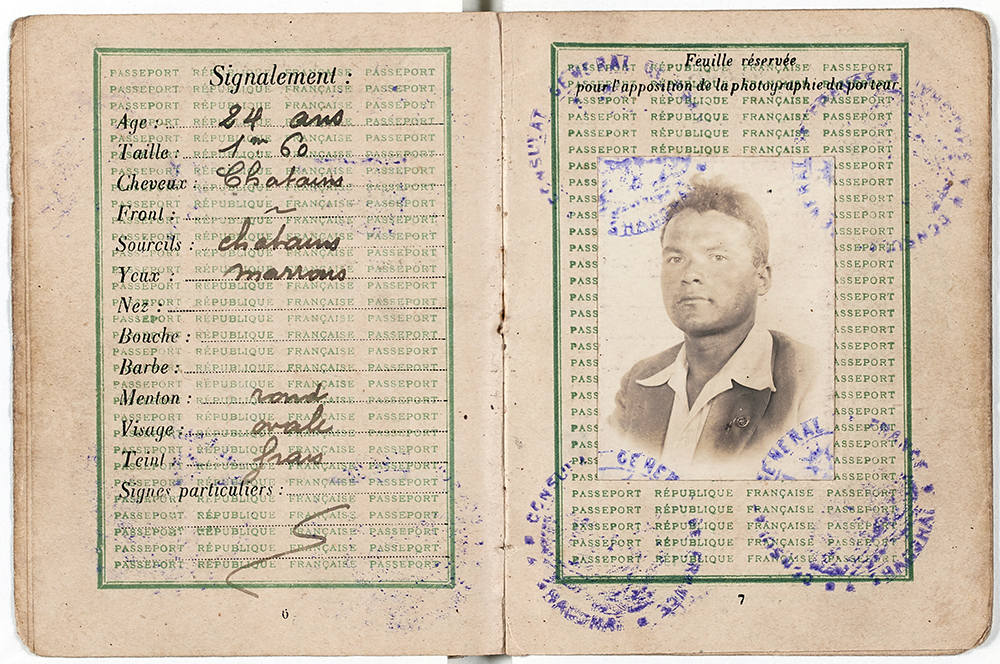

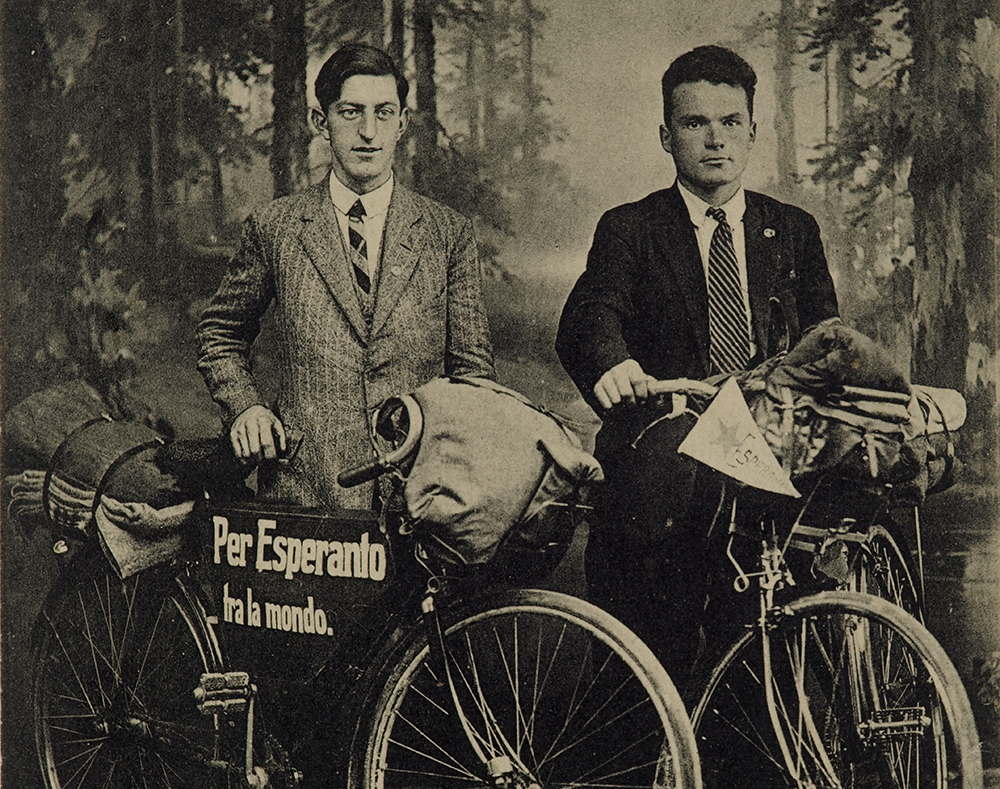

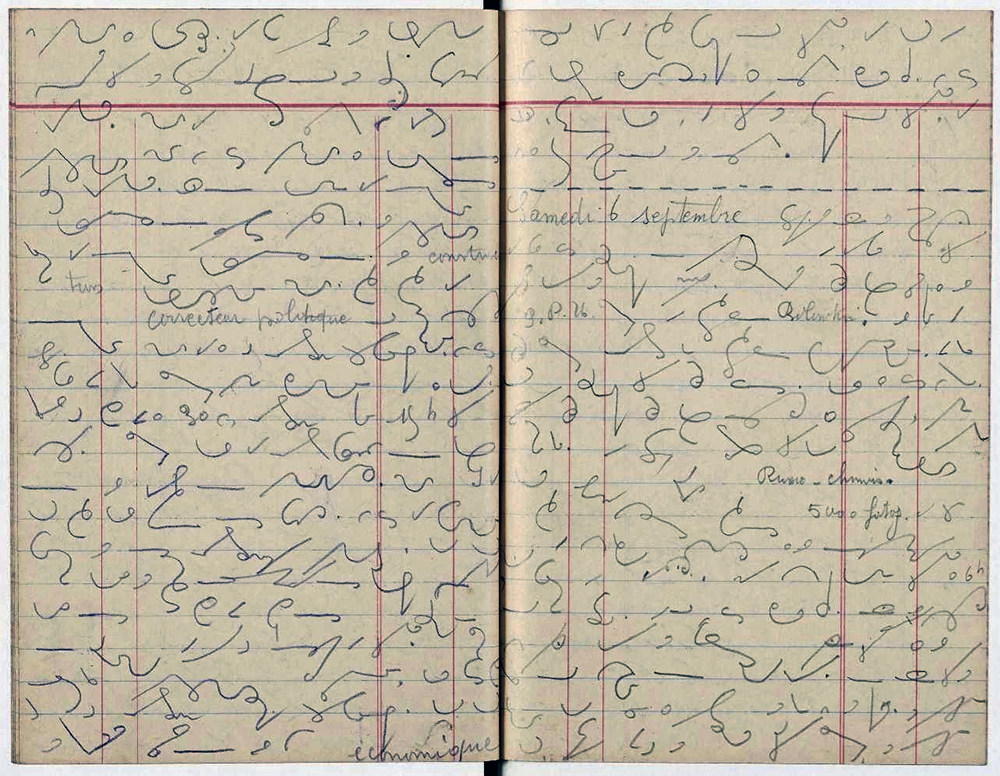

En 1928, Lucien rÃĐpond à une annonce de Paul Posern, un ouvrier allemand qui cherche un compagnon pour un voyage à vÃĐlo autour du monde. Ce dernier, espÃĐrantiste et membre de la SAT ainsi que de lâUEA (Universala Esperanto Asocio, Association universelle dâespÃĐranto), est attirÃĐ par une dimension plus neutre et culturelle du mouvement. Lucien, quant à lui, y voit lâopportunitÃĐ de concrÃĐtiser un projet de voyage en URSS et de vÃĐrifier si une alternative socialiste est rÃĐellement en train dâÃĐmerger. Lucien quitte son village de Lavardac dans le Lot et Garonne et rejoint Paul en Allemagne, oÃđ il dÃĐcouvre un mouvement espÃĐrantiste bien plus dÃĐveloppÃĐ quâen France. Il assiste aux manifestations du Front rouge à Leipzig et rencontre Richard Lerchner, figure influente de lâespÃĐrantisme ouvrier. Fin aoÃŧt 1928, le duo sâÃĐlance en direction de lâEst. Tout le long de son pÃĐriple, Lucien rassemblera une importante documentation composÃĐe de carnets de notes en stÃĐnographie, de cartes gÃĐographiques, de photographies, de cartes postales et dâautres documents tÃĐmoignant de son pÃĐriple.

à travers lâEurope et jusquâà lâURSS

Leur parcours les mÃĻne à travers lâAutriche, la Hongrie, la Pologne et la CrimÃĐe jusquâà Novorossiysk sur la mer Noire. Lâhiver les ralentit, mais ils sont souvent hÃĐbergÃĐs par des espÃĐrantistes, preuve de la force du rÃĐseau international quâils explorent. En CrimÃĐe, des enfants dâun kolkhoze les aident, montrant comment lâespÃĐranto est enseignÃĐ comme une ouverture sur le monde. Les compagnons cyclistes financent modestement leur vie en vendant des cartes postales sur leur expÃĐdition et en organisant des soirÃĐes de causeries et de chansons. Le voyage se poursuit ensuite vers l’Ukraine, alors soviÃĐtique, oÃđ Lucien observe les stigmates de la guerre civile, entre villes en ruines et ambiance pesante. Mais le passage en Russie se complique, les routes sont quasi inexistantes, et la boue entrave leur progression.

LâexpÃĐrience soviÃĐtique, espoir et dÃĐsillusions

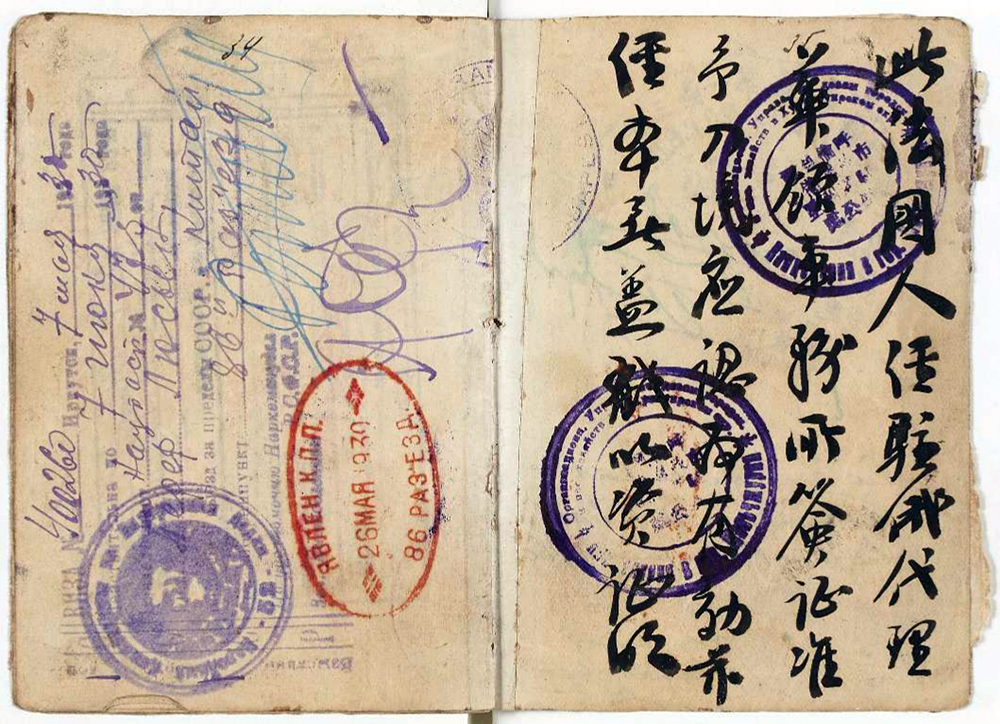

à Novorossiysk et Irkoutsk, durant le rude hiver russe qui rend le voyage impossible, Lucien travaille en usine et dÃĐcouvre la rÃĐalitÃĐ du socialisme soviÃĐtique. Sâil admire les avancÃĐes en ÃĐducation et en santÃĐ, il est confrontÃĐ Ã la bureaucratie, aux pÃĐnuries et aux inÃĐgalitÃĐs persistantes. Il prend conscience du tournant autoritaire de lâURSS stalinienne et du recul progressif de lâespÃĐranto, dâabord soutenu par le rÃĐgime puis marginalisÃĐ Ã partir de 1936. Paul et Lucien finissent par se sÃĐparer. Paul part vers le sud, mais faute de visa pour la Perse, il devra rebrousser chemin et rentrera chez lui. Lucien, quant à lui, se tourne vers la SibÃĐrie et lâAsie. En absence de routes carrossables, il conçoit et fabrique un vÃĐlo capable de rouler sur les rails du TranssibÃĐrien, innovation qui lui permet de progresser plus efficacement dans cette vaste ÃĐtendue dÃĐpourvue dâinfrastructures.

Conflits en Mandchourie et arrivÃĐe au Japon

A lâentrÃĐe en Mandchourie, les douaniers arrÊtent Lucien et lui demandent : ÂŦ Ãtes-vous juif ? Âŧ ÂŦ Câest la premiÃĻre fois que lâon me pose une telle question. Peut-Être à cause de la lÃĐgende du juif errant ? Et subitement je comprends toutes les haines, les malentendus et les rancÅurs dont est accablÃĐ de par le monde le peuple juif. Âŧ Il atteint Harbin au printemps 1930, ville cosmopolite refuge des Russes blancs et dÃĐcouvre une rÃĐgion tiraillÃĐe entre conflits sino-soviÃĐtiques et menaces japonaises. Il est tÃĐmoin des tensions raciales et des divisions qui annoncent la guerre. ArrivÃĐ ensuite au Japon, il est accueilli chaleureusement par les espÃĐrantistes qui organise sa traversÃĐe du pays et lui permettent de rencontrer des personnalitÃĐs qui nâappartiennent pas à son milieu social: mÃĐdecins, commerçants, architectes, et mÊme un courtisan de lâempereur. Comme en Allemagne, il est surpris par le dÃĐveloppement industriel du pays mais aussi par la qualitÃĐ des infrastructures et la force de lâorganisation sociale. Il relÃĻve toutefois le cloisonnement de la sociÃĐtÃĐ et la relÃĐgation des femmes et perçoit le contrÃīle social strict exercÃĐ par lâÃtat. On lui offre un appareil photo dont il se servira pendant la suite de son voyage pour rÃĐaliser quelques images d’assez piÃĻtre qualitÃĐ.

à travers la Chine en guerre

Son arrivÃĐe à Shanghai coÃŊncide avec une pÃĐriode de troubles. Les autoritÃĐs tentent de le dissuader de traverser le sud du pays en proie à la guerre civile. à Canton, il enseigne lâespÃĐranto, mais ses cours font lâobjet dâune campagne de dÃĐnigrement de groupuscules nationalistes chinois, qui voient dans lâespÃĐranto une remise en cause de la supÃĐrioritÃĐ de leur langue. MalgrÃĐ les difficultÃĐs, il poursuit son chemin vers le sud. Il sâinterroge souvent sur la mÃĐfiance voire lâhostilitÃĐ dont il fait lâobjet lors de cette traversÃĐe et rÃĐflÃĐchit sur le systÃĻme des concessions, systÃĻme colonial qui, sans dire son nom, exploite les ressources du pays, encourage les divisions internes et reproduit sur la terre asiatique la concurrence conflictuelle entre puissances coloniales.

Un tÃĐmoignage rare sur la colonisation française en Indochine

ArrivÃĐ en Indochine, Lucien prend connaissance au grÃĐ de ses rencontres, des rÃĐcits dâatrocitÃĐs coloniales: famines organisÃĐes, rÃĐpressions, humiliations, sÃĐgrÃĐgation raciale omniprÃĐsente. à HanoÃŊ comme à SaÃŊgon, il donne des confÃĐrences sur lâespÃĐranto, organisÃĐes par le mouvement local. Le succÃĻs est rapide. Les autoritÃĐs françaises comprennent vite le caractÃĻre subversif de lâespÃĐranto, dont la revendication nâest pas directement indÃĐpendantiste, et donc plus difficile à combattre ouvertement, mais exige ÃĐgalitÃĐ entre colons et indigÃĻnes, entre les cultures française et vietnamienne. MalgrÃĐ la malaria qui lâaffecte, Lucien rÃĐussit à poursuivre son voyage et à quitter la colonie..

DerniÃĻre ÃĐtape : les Indes nÃĐerlandaises et le retour

FatiguÃĐ et affaibli par la maladie, Lucien atteint Java. Il ressent à la fois lâisolement et une profonde empathie pour les populations locales quâil observe avec une attention nouvelle.

En janvier 1932, à Singapour, il sâinterroge sur son avenir. LâÃĐtat du monde, entre montÃĐe des nationalismes et crises ÃĐconomiques, lui fait pressentir une nouvelle guerre. Il hÃĐsite : rentrer en France, poursuivre son voyage, retourner en URSS ? ÂŦ En ce moment, je suis dans une situation qui nâest pas trÃĻs risible, et assez embarrassante. Je crois fermement que le printemps prochain va amener la guerre ou des rÃĐvolutions dans le monde. Que dois-je faire ? Dois-je rentrer en France ? Dois-je continuer mon voyage ? Dois-je rentrer en Russie ? Ces trois questions me tourmentent […] Que dois-je faire ? ÂŧFinalement, il choisit de revenir en France.

Un hÃĐritage humaniste et espÃĐrantiste

De cette aventure, Lucien tire une certitude : le nationalisme, la xÃĐnophobie et lâexploitation sont les causes des conflits. LâespÃĐranto, en favorisant les ÃĐchanges directs entre peuples, constitue selon lui un outil de paix. à son retour, il rassemble ses notes, photos et tÃĐmoignages, produisant deux rÃĐcits de voyage, lâun en français et lâautre en espÃĐranto qu’il essayera à plusieurs reprises de faire ÃĐditer mais sans succÃĻs. NÃĐanmoins, cela reste le tÃĐmoignage d’une exceptionnelle aventure et de lâidÃĐal dâun monde oÃđ la comprÃĐhension mutuelle lâemporterait sur les divisions, vision qui garde encore aujourdâhui toute son actualitÃĐ.

ÂŦ Le patriotisme est un sentiment honorable quâil est trÃĻs difficile dâextirper et de nier, quelle que soit la nationalitÃĐ visÃĐe. Peut-Être un jour, grÃĒce à lâespÃĐranto, les hommes et les peuples comprendront-ils que si chaque patrie est respectable, le salut des patries, donc de lâhumanitÃĐ toute entiÃĻre, ne peut Être que la somme des bienfaits de chaque patrie. Le contraire ne peut Être quâune forme de suicide collectif. Âŧ (Lucien PÃĐraire)

Cette aventure hors du commun a fait l’objet d’un trÃĻs important travail de recherche et de prÃĐservation de la part d’une ÃĐquipe menÃĐe par Pascal Dubourg-Glatigny, directeur de recherche au Centre Alexandre-KoyrÃĐ (Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques, EHESS/CNRS/MNHN).

Ce travail remarquable est accessible en ligne.

- Bruxelles

Terre de photographie - 23 janvier 2026 - Patrick Wack

Azov Horizons - 23 janvier 2026 - Hessy Levinsons Taft

La petite fille juive ÂŦ bÃĐbÃĐ aryen idÃĐal Âŧ - 16 janvier 2026