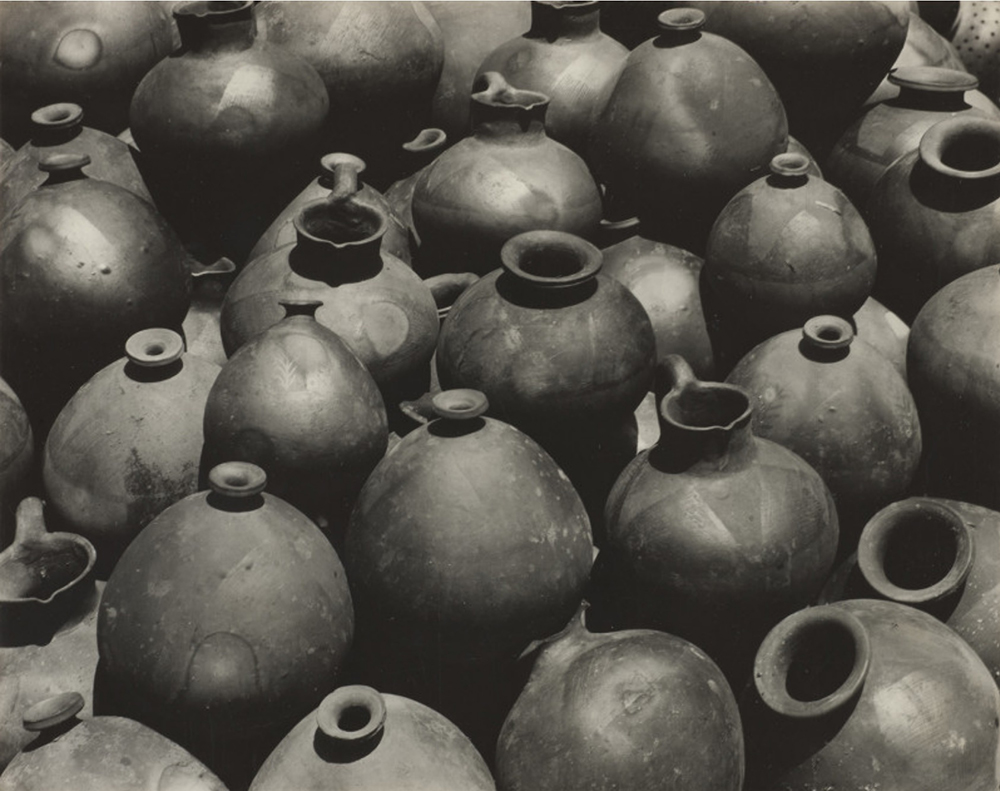

Heaped Blacks Ollas, 1926. ôˋ Edward Weston

Une exposition, issue de la collection du Wilson Centre for Photography, prûˋsentûˋe û la Maison Europûˋenne de la Photographie û Paris, met en lumiû´re le passage radical de Weston du pictorialisme, un style esthûˋtisant inspirûˋ de la peinture, û une approche moderne trû´s ûˋpurûˋe, prûˋcise et sans fioriture.

Aprû´s le dûˋpart, si ce n’est l’ûˋviction, de son directeur Simon Baker, La MEP est û la croisûˋe des chemins. Selon son prûˋsident Jacques Bungert, ce nouvel accrochage est prûˋsentûˋ comme l’inauguration d’une nouvelle û´re pour cette institution. Pour faire court, la future programmation s’articulera comme suit: des expositions majeures consacrûˋes û une grande figure de l’histoire de la photographie, disons des ô¨ô valeurs sû£resô£, accompagnûˋe d’expositions pûˋriphûˋriques plus modestes centrûˋes sur la production contemporaine et ce que l’on appelle les talents ûˋmergents. Pas vraiment une rûˋvolution au regard de ce qui se faisait dûˋjû jusque-lû , peut-ûˆtre une orientation plus grand public et moins ûˋlitiste dans un subtil ûˋquilibre û tenir entre accessibilitûˋ et innovation. Est ce que cela sera suffisant pour redresser la barre d’une maison qui a connu des jours meilleurs et dont la prûˋcûˋdente mandature fut marquûˋe par une lente mais sensible ûˋrosion de la frûˋquentation ? L’avenir le dira et on ne peut que le souhaiter, mais le dûˋfi est quand mûˆme d’importance.

Depuis la fondation de la MEP, l’offre s’est sûˋrieusement ûˋtoffûˋe avec l’arrivûˋe dans le bac û sable de musûˋes initialement orientûˋs beaux arts et d’autres organisations comme la fondation Henri Cartier-Bresson, sans oublier les foires et festivals qui rythment le calendrier parisien ni les centres d’art, instituts culturels et autres initiatives, mûˆme la RATP s’y est mise. A cela, s’ajoute une foultitude de manifestations gratuites, une activitûˋ des galeries spûˋcialisûˋes toujours soutenue et une situation ûˋconomique qui pousse aujourd’hui l’amateur de photos û rûˋflûˋchir avant d’ouvrir sa bourse. Bref, la concurrence est rude. En attendant, ne boudons pas notre plaisir avec l’exposition Edward Weston, classique parmi les classiques s’il en est.

L’éuvre d’Edward Weston (1886-1958) retrace l’un des tournants les plus dûˋcisifs de l’histoire de la photographie. Nûˋ dans l’Illinois, il reûÏoit son premier appareil photo en 1902 et, aprû´s une formation û l’Illinois College of Photography, il dirige un studio de portraits en Californie, de 1911 û 1922. Durant cette pûˋriode, il pratique la photographie dans le style pictorialiste, alors trû´s en vogue, un courant raffinûˋ calquûˋ sur les codes de la peinture, qui lui vaut reconnaissance critique et succû´s commercial.

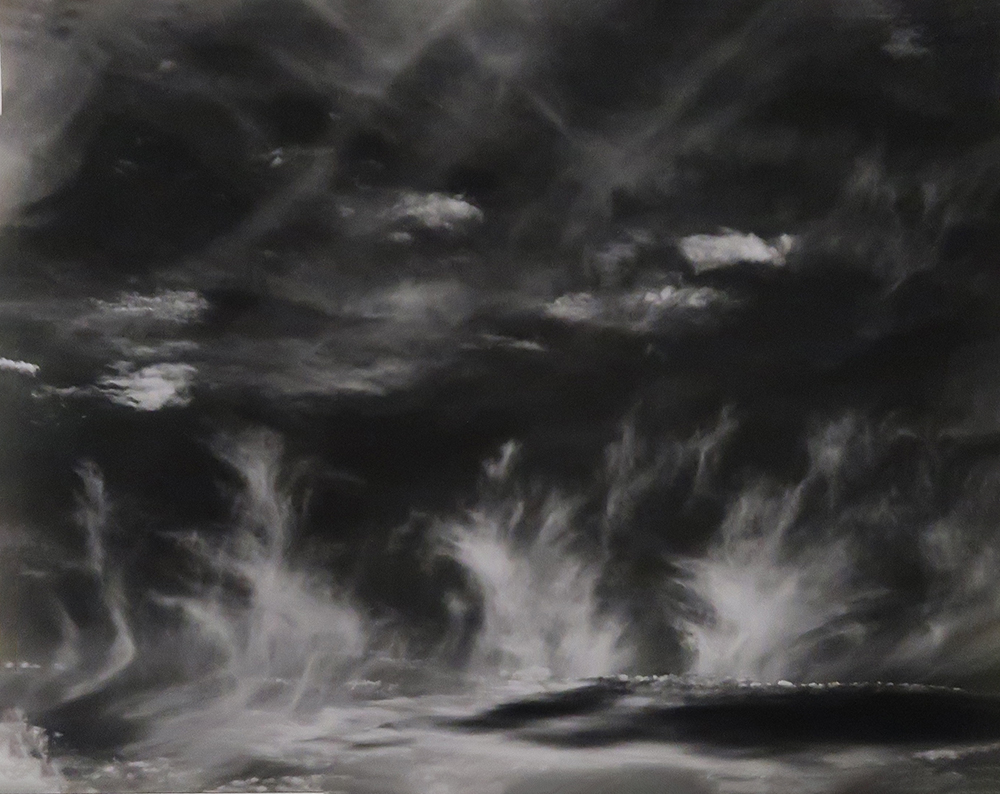

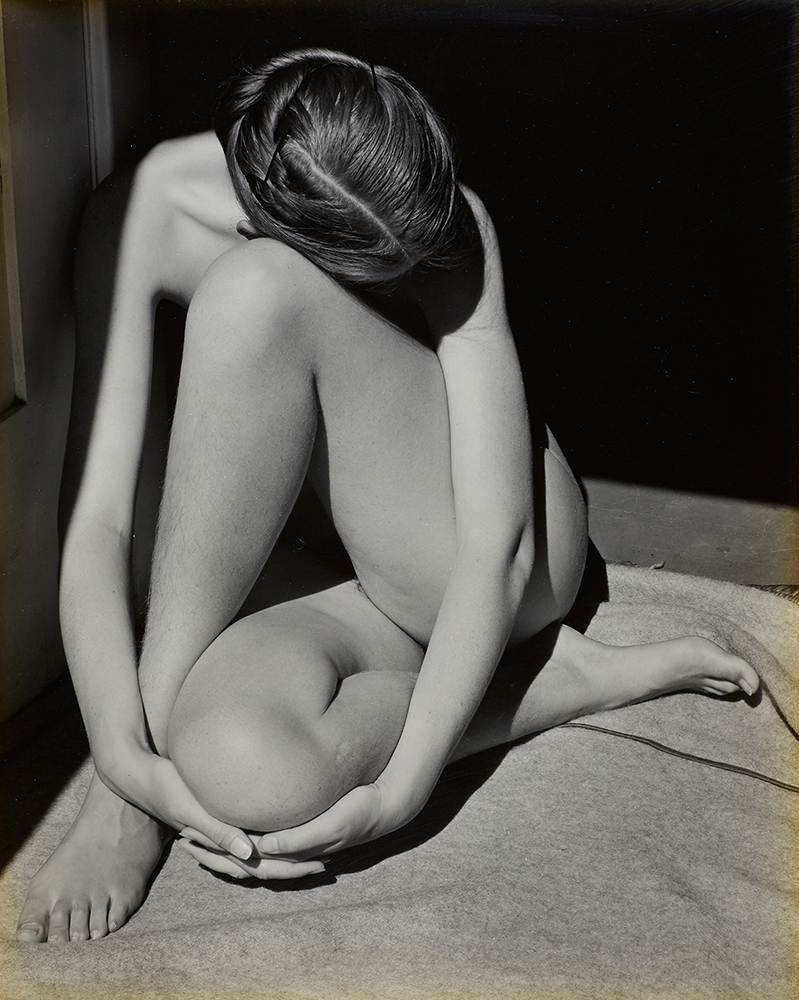

Cependant, au dûˋbut des annûˋes 1920, le photographe amorce un changement stylistique radical, s’ûˋloignant du flou et des effets romantiques utilisûˋs jusqu’alors pour se tourner vers une esthûˋtique rûˋsolument moderniste. Ce tournant se manifeste par un style quasi chirurgical oû¿ il simplifie ses cadrages, ûˋlimine les artifices et privilûˋgie l’ûˋtude des lignes, des formes et de la lumiû´re. Un voyage dans l’Ohio en 1922, oû¿ il photographie les lignes abstraites des aciûˋries Armco, est considûˋrûˋ comme le point de rupture de sa pratique. Fort du soutien d’artistes majeurs qu’il rencontre û New York, comme Alfred Stieglitz, Paul Strand et Charles Sheeler, Weston va alors se consacrer û l’ûˋtude rigoureuse de formes naturelles et d’objets ordinaires, coquillages, lûˋgumes, fragments de corps, pierres, qu’il photographie avec une rigueur formelle extrûˆme, transformant le rûˋel en motifs visuels. Sa photographie devient alors ô¨ langage, sculpture, regard ô£. Il ne cherche ni l’effet ni la provocation, mais une justesse du regard, une forme de rûˋvûˋlation silencieuse, contribuant ainsi û une crûˋation moderne en marge des circuits artistiques officiels. Aprû´s avoir sûˋjournûˋ au Mexique avec sa collaboratrice et compagne Tina Modotti, Weston rentre en Californie pour poursuivre ses recherches formelles en photographiant notamment les paysages de Point Lobos en Californie.

En 1932, avec six autres photographes dont Ansel Adams et Imogen Cunningham, il cofonde le cûˋlû´bre groupe f/64, qui prûÇne l’utilisation de la chambre grand format et de petites ouvertures de diaphragme (d’oû¿ le nom choisi), ainsi que le tirage par contact, afin d’atteindre une nettetûˋ maximale et des nuances de tons parfaitement maûÛtrisûˋes. Les paysages qu’il rûˋalise en accord avec ces principes comptent parmi ses éuvres les plus emblûˋmatiques. Weston reûÏut de nombreuses distinctions, dont la toute premiû´re bourse Guggenheim attribuûˋe û un photographe.

Atteint de la maladie de Parkinson en 1947 et cesse de photographier et se consacre les dix derniû´res annûˋes de sa vie û superviser le tirage de plus de mille de ses images les plus emblûˋmatiques. Le photographe s’ûˋteint en 1958 en Californie û l’ûÂge de 71 ans. L’importance de son hûˋritage se confirme par les deux grandes rûˋtrospectives que le Museum of Modern Art de New York lui a consacrûˋes, l’une en 1946 et l’autre û titre posthume en 1975. Ses journaux quotidiens, les ô¨ô Daybooksô ô£, retraûÏant sa vie de photographe, furent publiûˋs aprû´s sa mort dans les annûˋes 1960.

L’exposition qui retrace cette ûˋvolution prûˋsente plus dãune centaine de tirages dãûˋpoque, dont des éuvres iconiques rarement montrûˋes. Elle explore toute la richesse de son éuvre, des nus aux natures mortes, en passant par les paysages et les portraits intimes, tout en offrant une mise en perspective entre son éuvre et des piû´ces majeures du style pictorialiste signûˋes notamment par Edward Steichen ou Alfred Stieglitz.

Parallû´lement, est prûˋsentûˋ le travail de Tyler Mitchell dont le propos est de rûˋinventer les reprûˋsentations des corps noirs en empruntant les codes de la peinture, de la mode et du portrait en studio.

ô¨ô Edward Weston, Modernitûˋ rûˋvûˋlûˋeô ô£. Maison Europûˋenne de la Photographie Paris. Jusqu’au 25/01/2026

- ô¨ô A pied d’oeuvreô ô£

Autoportrait d’un ex-photographe

devenu ûˋcrivain pauvre - 30 janvier 2026 - Rawsth pû´re et fils

Une histoire kurde

surgit du sable du dûˋsert - 30 janvier 2026 - Bruxelles

Terre de photographie - 23 janvier 2026