Omaha beach 06/06/44 image du pool photo diffusée par Associated Press. © Robert Capa/ICP/Magnum Photos

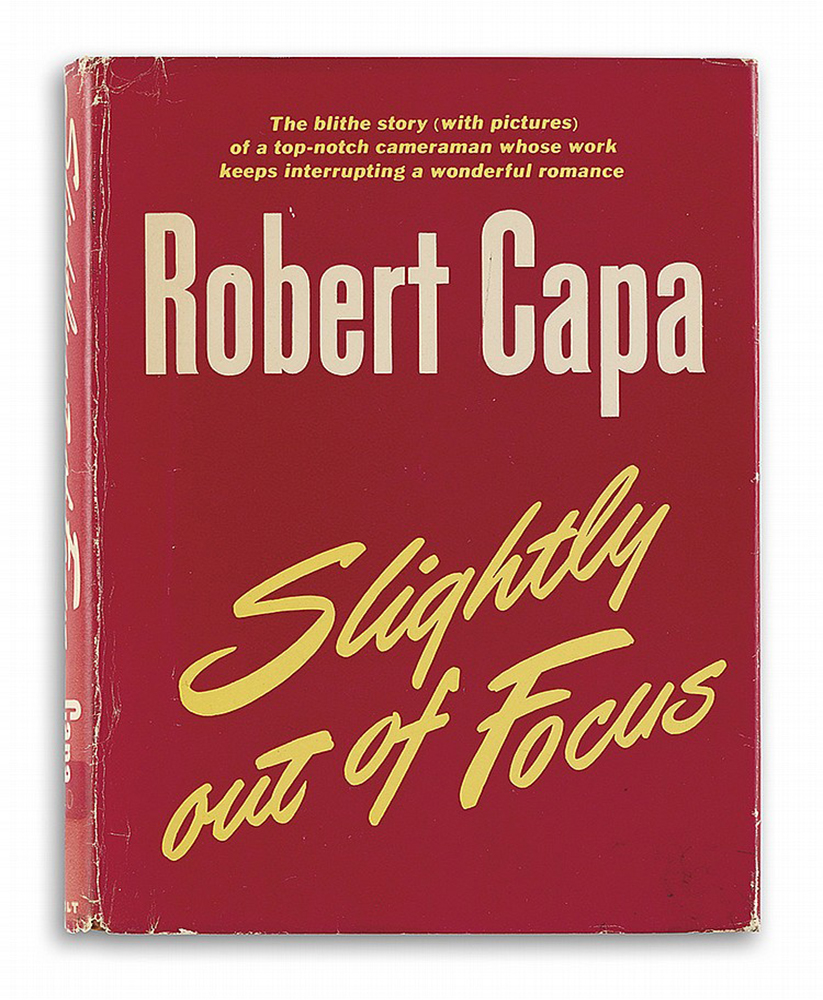

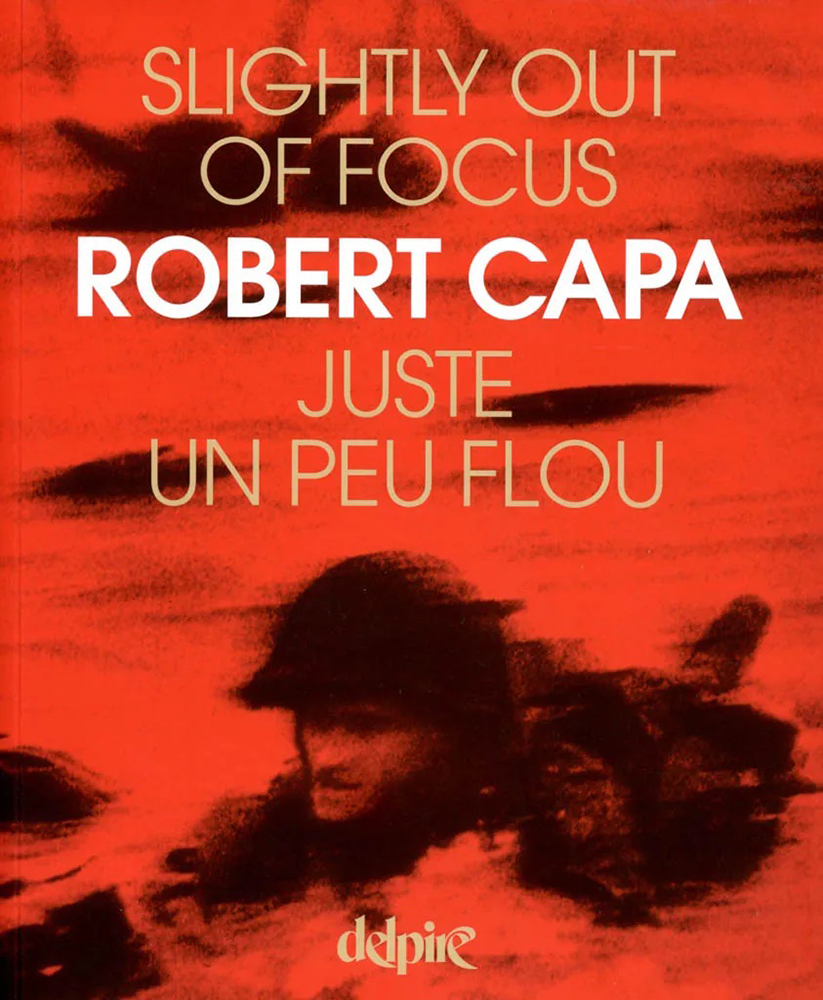

En 1947, quand il publie son autobiographie ┬½┬¦Slightly Out of Focus┬¦┬╗ (┬½┬¦Juste un peu flou┬¦┬╗), Robert Capa est d├⌐j├¦ un photographe c├⌐l├Îbre consid├⌐r├⌐ comme ┬½┬¦le plus grand photographe de guerre du monde┬¦┬╗. Il livre dans son ouvrage un t├⌐moignage ├¦ hauteur d’homme sur ses ann├⌐es de guerre, de l’Espagne ├¦ la Normandie, avec une lucidit├⌐ ironique qui d├⌐joue toute tentation d’h├⌐ro├»sme. Il y raconte notamment ce qu’il a v├⌐cu ├¦ l’aube du 06 juin 1944 quand il accompagne les boys ├¦ l’assaut des plages normandes.

On connait les images r├⌐alis├⌐es par Robert Capa lors du d├⌐barquement alli├⌐ ├¦ Omaha Beach. Silhouettes courb├⌐es sous la mitraille, pataugeant dans l’eau froide, photos floues, granuleuses, presque abstraites mais qui deviendront mondialement c├⌐l├Îbres. Dans son livre, Capa a racont├⌐ les soldats malades avant l’assaut, l’eau glac├⌐e, le feu de l’ennemi, la peur qui saisit les hommes.

Son r├⌐cit est sans fioriture, l’├⌐criture simple et le ton, entre gravit├⌐ et d├⌐rision, ├¦ la limite du d├⌐sinvolte. Le courage nΓÇÔy est jamais spectaculaire, il est fragile, presque involontaire, se dissout dans la mat├⌐rialit├⌐ des corps et la f├⌐rocit├⌐ de la situation. Expos├⌐ et vuln├⌐rable, Capa a partag├⌐ le destin souvent tragique de ceux quΓÇÔil photographiait. Cette proximit├⌐ donne ├¦ son r├⌐cit une intensit├⌐ particuli├Îre qui d├⌐passe le simple t├⌐moignage historique. Extrait de son t├⌐moignage o├╣ il raconte cette fameuse journ├⌐e.

┬½┬¦Notre petit d├⌐jeuner dΓÇÔavant-invasion fut servi ├¦ 03h00 du matin. Les gar├¯ons du mess de lΓÇÔU.S.S. Chase portaient des vestes blanches impeccables et servaient des pancakes, des saucisses, des ┼ôufs et du caf├⌐ avec un z├Île et une politesse inhabituels. Mais les estomacs dΓÇÔavant-invasion ├⌐taient pr├⌐occup├⌐s, et la plus grande partie de ce noble effort resta dans les assiettes. ├Ç 04h00, nous f├╗mes rassembl├⌐s sur le pont d├⌐couvert. Les barges dΓÇÔinvasion se balan├¯aient aux grues, pr├¬tes ├¦ ├¬tre descendues. En attendant le premier rayon de lumi├Îre, les deux mille hommes se tenaient dans un silence parfait ; quoi quΓÇÔils aient pens├⌐, cΓÇÔ├⌐tait une sorte de pri├Îre. Moi aussi, je me tenais tr├Îs tranquille. Je pensais un peu ├¦ tout : aux champs verts, aux nuages roses, aux moutons en train de pa├«tre, ├¦ tous les bons moments, et beaucoup ├¦ obtenir les meilleures photos de la journ├⌐e. Aucun de nous nΓÇÔ├⌐tait impatient, et cela ne nous aurait pas d├⌐rang├⌐s de rester tr├Îs longtemps dans lΓÇÔobscurit├⌐. Mais le soleil nΓÇÔavait aucun moyen de savoir que ce jour ├⌐tait diff├⌐rent de tous les autres, et il se leva selon son horaire habituel. Les hommes de la premi├Îre vague tr├⌐buch├Îrent dans leurs barges et, comme sur des ascenseurs ├¦ mouvement lent, nous descend├«mes vers la mer. La mer ├⌐tait agit├⌐e et nous ├⌐tions mouill├⌐s avant que notre barge ne sΓÇÔ├⌐loigne du navire-m├Îre. Il ├⌐tait d├⌐j├¦ clair que le g├⌐n├⌐ral Eisenhower ne conduirait pas ses hommes ├¦ travers la Manche avec les pieds secs ni avec rien dΓÇÔautre de sec. En un rien de temps, les hommes commenc├Îrent ├¦ vomir. Mais lΓÇÔinvasion ├⌐tait pr├⌐voyante autant que soigneusement pr├⌐par├⌐e, et de petits sacs en papier avaient ├⌐t├⌐ fournis ├¦ cet effet. Bient├┤t, les vomissements atteignirent un nouveau niveau. JΓÇÔavais lΓÇÔid├⌐e que cela se d├⌐velopperait comme le D-Day par excellence. La c├┤te de Normandie ├⌐tait encore ├¦ des kilom├Îtres lorsque les premi├Îres indubitables d├⌐tonations atteignirent nos oreilles attentives. Nous nous baiss├ómes dans lΓÇÔeau souill├⌐e de vomi au fond de la barge et cess├ómes dΓÇÔobserver le littoral qui approchait. La premi├Îre barge vide, qui avait d├⌐j├¦ d├⌐barqu├⌐ ses troupes sur la plage, nous d├⌐passa en route vers le Chase, et le ma├«tre dΓÇÔ├⌐quipage noir nous adressa un large sourire et le signe V. Il faisait d├⌐sormais assez clair pour commencer ├¦ prendre des photos, et je sortis mon premier appareil Contax de son ├⌐tui imperm├⌐able en toile huil├⌐e. Le fond plat de notre barge toucha la terre de France. Le ma├«tre dΓÇÔ├⌐quipage abaissa la rampe dΓÇÔacier de la barge, et l├¦, entre les formes grotesques des obstacles dΓÇÔacier dress├⌐s hors de lΓÇÔeau, se trouvait une mince ligne de terre couverte de fum├⌐e, notre Europe, la plage ┬½ Easy Red ┬╗. Ma belle France avait lΓÇÔair sordide et peu engageante, et une mitrailleuse allemande, crachant des balles autour de la barge, g├ócha pleinement mon retour. Les hommes de ma barge avanc├Îrent dans lΓÇÔeau. JusquΓÇÔ├¦ la taille, fusils pr├¬ts ├¦ tirer, avec les obstacles dΓÇÔinvasion et la plage fumante en arri├Îre-plan, cΓÇÔ├⌐tait suffisant pour le photographe. Je fis une pause un instant sur la passerelle pour prendre ma premi├Îre vraie photo de lΓÇÔinvasion. Le ma├«tre dΓÇÔ├⌐quipage, qui ├⌐tait, de fa├¯on compr├⌐hensible, press├⌐ de d├⌐guerpir de l├¦, prit mon attitude de prise de vue pour une h├⌐sitation explicable et mΓÇÔaida ├¦ me d├⌐cider dΓÇÔun coup de pied bien ajust├⌐ dans le derri├Îre.

LΓÇÔeau ├⌐tait froide, et la plage encore ├¦ plus dΓÇÔune centaine de m├Îtres. Les balles creusaient des trous dans lΓÇÔeau autour de moi, et je me dirigeai vers le plus proche obstacle dΓÇÔacier. Un soldat y arriva au m├¬me moment, et pendant quelques minutes nous partage├ómes cet abri. Il retira la protection imperm├⌐able de son fusil et commen├¯a ├¦ tirer, sans beaucoup viser, vers la plage cach├⌐e par la fum├⌐e. Le bruit de son fusil lui donna assez de courage pour avancer et il me laissa la place. Il me sembla plus grand alors, et je me sentis assez en s├⌐curit├⌐ pour prendre des photos des autres gars qui se cachaient exactement comme moi. Il ├⌐tait encore tr├Îs t├┤t et tr├Îs sombre pour de bonnes photos, mais lΓÇÔeau et le ciel gris rendaient tr├Îs r├⌐alistes les petits hommes, qui se cachaient sous les constructions surr├⌐alistes tr├Îs efficaces des strat├Îges anti-invasion dΓÇÔHitler. Je terminai mes photos, et la mer ├⌐tait froide dans mon pantalon. ├Ç contrec┼ôur, jΓÇÔessayai de quitter mon poteau dΓÇÔacier, mais les balles me repoussaient chaque fois. ├Ç cinquante m├Îtres devant moi, un de nos chars amphibies ├¦ moiti├⌐ br├╗l├⌐ d├⌐passait de lΓÇÔeau et mΓÇÔoffrait mon prochain abri. JΓÇÔ├⌐valuai la situation. Il y avait peu dΓÇÔavenir pour lΓÇÔ├⌐l├⌐gant imperm├⌐able lourd sur mon bras. Je le laissai tomber et me dirigeai vers le char. Entre des corps flottants, je lΓÇÔatteignis, fis une pause pour quelques photos suppl├⌐mentaires, et rassemblai mon courage pour le dernier bond vers la plage.

├Ç pr├⌐sent les Allemands jouaient de tous leurs instruments, et je ne pouvais trouver aucun trou entre les obus et les balles qui bloquaient les vingt-cinq derniers m├Îtres jusquΓÇÔ├¦ la plage. Je restai simplement derri├Îre mon char, r├⌐p├⌐tant une petite phrase datant de la guerre civile espagnole : ┬½ Es una cosa muy seria. ┬╗┬¦ ┬½┬¦CΓÇÔest une chose tr├Îs s├⌐rieuse.┬¦┬╗ La mar├⌐e montait et maintenant lΓÇÔeau atteignait la lettre dΓÇÔadieu ├¦ ma famille dans la poche de ma poitrine. Derri├Îre la couverture humaine form├⌐e par les deux derniers gars, j’ai atteint la plage. Je me jetai ├¦ plat ventre et mes l├Îvres touch├Îrent la terre de France. Je nΓÇÔavais aucun d├⌐sir de lΓÇÔembrasser. Le fritz avait encore beaucoup de munitions, et je souhaitais ardemment pouvoir ├¬tre sous terre maintenant et au-dessus plus tard. Les chances du contraire devenaient de plus en plus fortes. Je tournai la t├¬te de c├┤t├⌐ et me retrouvai nez ├¦ nez avec un lieutenant de notre partie de poker de la veille au soir. Il me demanda si je savais ce quΓÇÔil voyait. Je lui dis non et que je ne pensais pas quΓÇÔil puisse voir grand-chose au-del├¦ de ma t├¬te. ┬½ Je vais te dire ce que je vois, ┬╗ chuchota-t-il. ┬½ Je vois ma m├Îre sur le perron, agitant ma police dΓÇÔassurance. ┬╗ Saint-Laurent-sur-Mer avait d├╗ ├¬tre, ├¦ une ├⌐poque, une station baln├⌐aire terne et bon march├⌐ pour des instituteurs fran├¯ais en vacances. Maintenant, le 06 juin 1944, cΓÇÔ├⌐tait la plage la plus laide du monde entier. ├ëpuis├⌐s par lΓÇÔeau et par la peur, nous restions couch├⌐s ├¦ plat ventre sur une petite bande de sable mouill├⌐ entre la mer et les barbel├⌐s. LΓÇÔinclinaison de la plage nous donnait une certaine protection, tant que nous restions ├¦ plat, contre les balles de mitrailleuses et de fusils, mais la mar├⌐e nous poussait contre les barbel├⌐s, o├╣ les armes ├¦ feu profitaient de l’ouverture de la chasse. Je rampai jusquΓÇÔ├¦ mon ami Larry, lΓÇÔaum├┤nier irlandais du r├⌐giment, qui jurait mieux que nΓÇÔimporte qui. Il grogna : ┬½ Esp├Îce de demi-Fran├¯ais ! Si ├¯a ne te plaisait pas ici, pourquoi diable es-tu revenu ? ┬╗ Ainsi r├⌐confort├⌐ par la religion, je sortis mon second Contax et commen├¯ai ├¦ photographier sans lever la t├¬te. Vue des airs, ┬½ Easy Red ┬╗ devait ressembler ├¦ une bo├«te de sardines ouverte. Photographiant depuis le cot├⌐ de la boite, le premier plan de mes photos ├⌐tait rempli de bottes mouill├⌐es et de visages verts. Par dessus des bottes et des visages, mes cadres ├⌐taient remplis de fum├⌐e dΓÇÔ├⌐clats d’obus, des chars br├╗l├⌐s et des barges en train de couler formaient mon arri├Îre-plan. Larry avait une cigarette s├Îche. Je glissai la main dans ma poche arri├Îre pour en sortir ma flasque en argent et la lui offris. Il pencha la t├¬te de c├┤t├⌐ et prit une gorg├⌐e du coin de la bouche. Avant de me rendre le flacon, il le donna ├¦ mon autre camarade, le m├⌐decin juif, qui imita tr├Îs habilement la technique de Larry. Le coin de ma bouche me fut ├⌐galement suffisant. L’obus suivant tomba entre les barbel├⌐s et la mer, et chaque ├⌐clat trouva un corps dΓÇÔhomme. Le pr├¬tre irlandais et le m├⌐decin juif furent les premiers ├¦ se lever sur la plage. Je pris la photo. LΓÇÔobus suivant tomba encore plus pr├Îs. Je nΓÇÔosais pas quitter des yeux le viseur de mon Contax et je d├⌐clenchai fr├⌐n├⌐tiquement image apr├Îs image. Une demi-minute plus tard, mon appareil sΓÇÔenraya, ma pellicule ├⌐tait termin├⌐e. Je cherchai dans mon sac un nouveau rouleau, et mes mains mouill├⌐es et tremblantes g├óch├Îrent la pellicule avant que je puisse lΓÇÔins├⌐rer dans lΓÇÔappareil.┬¦┬╗

Le livre en fran├¯ais

- Musée de la Libération

« Robert Capa, photographe de guerre » - 20 février 2026 - Chez Magnum

┬½┬¦C’├⌐tait Capa le patron┬¦┬╗ - 20 f├⌐vrier 2026 - Capa, 6 juin 44

« La plage la plus laide du monde » - 20 février 2026