Drone FPV ukrainien avec munitions RPG-7 © Olena Khudyakova / Ministère de la Défense de l’Ukraine

Depuis les premiers photographes de guerre durant le siège de Rome par l’armée française en juin 1849 jusqu’aux plus récents conflits du Mali (2012), du Mozambique (2017) ou d’Ethiopie (2018), le photographe pouvait approcher très près des lignes ennemies. Depuis l’apparition des drones au Soudan et en Ukraine en 2023 et encore plus depuis l’utilisation massive des drones FPV depuis l’été 2024 sur la ligne de front russo-ukrainienne, une aire de près de 30 000 km² le long du front est devenue « zone de non-droit journalistique ». (Première partie)

A priori, les deux clichés ci-dessus sont anodins et faciles à réaliser. Ils ont été pris en janvier 2025 le long du Dniepr, à Nikopol, au sud-ouest de la région de Dnipopetrovsk. Le premier représente la centrale nucléaire d’Enerhodar, plus communément nommée « centrale de Zaporijia » dans les médias occidentaux, et le second la rue Zaporoz’ka à Nikopol, une allée d’habitations séparée du Dniepr par une digue la protégeant des éventuelles inondations. Si la rue paraît abandonnée sur la photo, c’est parce qu’elle est réellement totalement désertée, tous les habitants ayant fuit depuis l’été 2022 car les canons russes les plus proches, de l’autre côté du fleuve, ne sont qu’à 7 kilomètres. Sachant que la portée habituelle d’un obusier russe de 152 mm, l’équivalent du modèle occidental du calibre 155, est de plus de 15 kilomètres, toute cette partie de la ville qui comptait près de 100 000 habitants avant la guerre, est totalement désertée. Même les rats et les chiens ou chats errants ont disparu, les premiers parce qu’il n’y a plus de poubelles à piller et les seconds parce qu’il n’y a plus de rats à manger.

Le premier problème posé pour la réalisation de ces clichés, une fois parvenu à Nikopol qui est une ville assez difficile d’accès et de peu d’intérêt médiatique car ce n’est pas une zone de combats, est justement la présence des obusiers ennemis tout proches. Mais depuis 2022, ils tirent peu sur cette partie de la ville, totalement désertée comme précédemment indiqué. Ils préfèrent aujourd’hui se focaliser sur les quartiers miniers de Pokrovs’ke à l’ouest, de Tchervonohryhorivka et Marhanets à l’est de Nikopol. Les sirènes d’alerte retentissent plusieurs fois par jour et il n’est pas rare que la durée de ces alertes dépasse vingt heures par jour. Derniers exemples, une durée sous régime d’alerte de 21h04 le 14/11, de 21h13 le 15/11, de 21h15 le 17/11 ou de 23h05 le 21/11.

C’est invivable, Nikopol étant la ville ukrainienne la plus menacée, hors agglomérations en zones de combats.

Pourquoi autant d’acharnement du côté russe ?

D’abord pour faire fuir les habitants et stopper l’activité économique. Parce qu’il y a des mines de manganèse et des industries. Nikopolski Youjnotroubny Zavod fabrique des tubes d’acier et Nikopolski Zavod Ferrosplavov produit des ferroalliages, des produits importants en temps de guerre. Ces deux entreprises comptaient respectivement 17 000 et 7 930 salariés avant l’invasion à grande échelle. Même si les effectifs ont fondu, ils sont encore quelques milliers à y travailler. Du fait des incessants tirs d’obus auxquels se sont rajoutés depuis le début 2024 de plus en plus d’attaques aériennes, l’agglomération qui comptait 240 000 habitants en 2021 n’en a plus qu’un peu plus de 40 000 aujourd’hui. Quoique l’on y rencontre peu de soldats, sauf aux check-points d’entrée dans l’agglomération, vivre aujourd’hui à Nikopol ou sa périphérie relève de la dystopie. Des hauts-parleurs diffusent sans cesse des messages d’alerte sur la place totalement désertée du Nikopol Museum qui jouxte l’hôtel de ville sur le parking duquel plus une voiture ne stationne, le canon résonne régulièrement et le peu de personnes encore en ville hâtent le pas en longeant les murs. Le supermarché en centre-ville a depuis longtemps troqué ses vitrines pour de lourdes planches de bois, y compris pour les portes coulissantes de l’entrée. Régulièrement, des abris en béton ont été installés dans les rues afin de permettre aux passant de se protéger des effets des bombardements et également des drones.

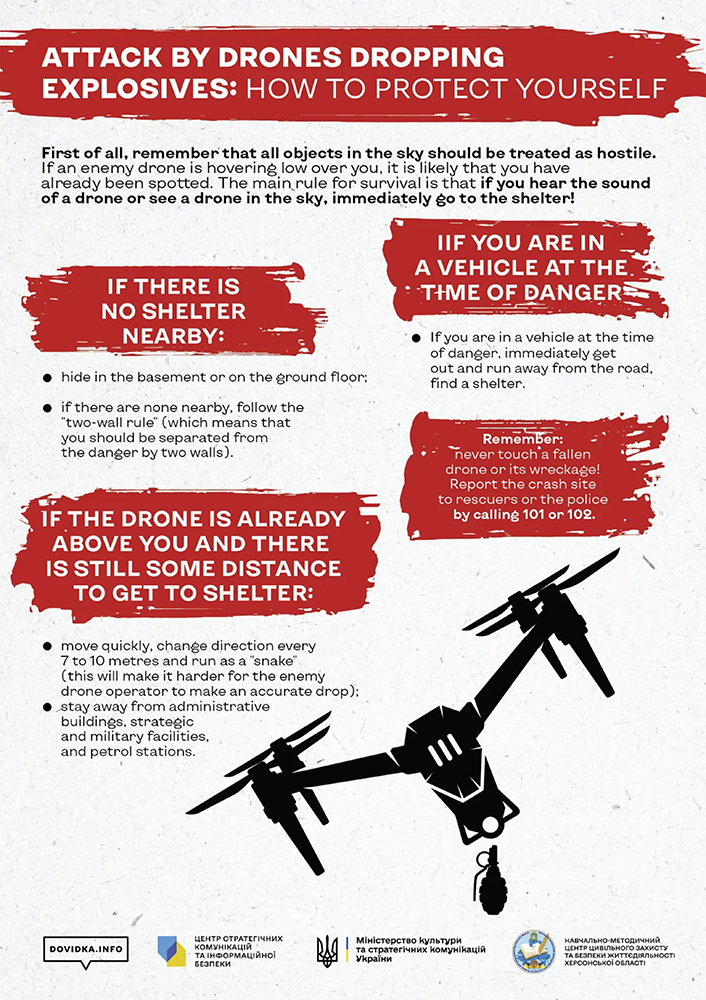

Depuis 2023, une nouvelle menace est apparue, les drones FPV. FPV pour First Person View, un appareil qui se pilote avec l’aide d’une caméra à bord et un masque, des lunettes ou un écran de visualisation qui permet de voir où évoluer tout en plaçant son opérateur à distance, donc à l’abri. L’utilisation de ces appareils a explosé des deux côtés du front. Si les forces armées ukrainiennes les utilisent uniquement à des fins strictement opérationnelles, l’armée russe les utilise pour également cibler les personnes. Nikopol est devenu un gigantesque terrain de jeu pour les dronistes russes.

Faire aujourd’hui le plein dans une station-service de l’agglomération relève de la roulette russe, plusieurs dizaines de frappes de drones FPV ayant ciblé ces endroits et, malheureusement, tué des gens. Les stations-service sont visées mais également les abribus, les sorties de magasin, les bus en circulation ou simplement deux personnes dans la rue. Installés à Berezhanka, Velyka Znam’yanka, Vodyane et Enerhodar sur la rive gauche du Dniepr, les dronistes russes couvrent en pratique toute l’agglomération de Nikopol. Comment l’armée ukrainienne pourrait-elle riposter puisque c’est le terrain même de la centrale nucléaire qui abrite une partie de l’artillerie ? Une politique de la terreur qui porte ses fruits, à Nikopol comme tout au long des 1200 kilomètres de la ligne de front, de Sumy au nord-est à Kherson au sud-ouest. Ce que l’actrice Angelina Jolie en visite auprès d’enfants à Kherson le 5 novembre a qualifié de « safari humain », elle-même devant se mettre à l’abri lors d’un survol de drone, également très fréquent et très meurtrier dans la région de Kherson, dont le centre-ville n’est éloigné des dronistes russes que de 8 petits kilomètres.

Autres victimes des dronistes russes, les journalistes.

Si le ciblage des civils, que ce soit dans une station-service, un étal de magasin ou un abribus, relève d’une décision arbitraire du droniste, le ciblage des reporters est une volonté délibérée des forces armées du président Poutine et ce, malgré que le fait de viser des civils et des journalistes est un crime de guerre. A Nikopol début février 2025, deux journalistes du quotidien italien La Ragione, Giorgi Provinciali et Alla Perdei, revêtus de leurs gilets pare-balles PRESS, ont été repérés par un drone FPV, mais ils ont pu se mettre à l’abri. Cet exemple n’est pas un cas isolé. La liste commence à sérieusement s’allonger des reporters tués par une frappe de drone FPV.

Alors que faire ? Pour réaliser la photo de la centrale d’Enerhodar, une photo prise à découvert à partir de la digue qui longe Nikopol, donc totalement à découvert sans aucun lieu où se protéger à moins de 150 mètres, la prise de risque est d’autant plus élevée que ce 4 janvier 2025, c’est un splendide ciel bleu qui illumine l’agglomération ukrainienne. Par précaution, j’ai garé ma voiture sérigraphiée PRESS à distance, choisissant de me rendre sur la digue à pied en longeant les immeubles ou les ruines d’immeubles du secteur, et sans porter mon gilet pare-balles PRESS bleu, typique des personnels médias. De toute façon, un gilet pare-balles n’est d’aucune utilité face à un drone FPV kamikaze. Ainsi, je suis un habitant comme un autre, même si dans cette zone, c’est particulièrement ardu d’être « comme un autre » puisqu’il n’y a strictement personne. Seconde précaution, agir vite. Les lieux ayant été précédemment repérés deux jours plus tôt via les vues satellitaires très précises de Maxar (devenu Lanteris Space Systems en octobre 2025), je savais où aller et comment me déplacer le plus rapidement possible sur un terrain totalement inconnu. Car une fois repéré par un drone, il n’y a que quelques secondes pour se mettre à l’abri. S’il existe un abri à proximité évidemment. Or sur une digue et dans un quartier vide, un homme qui se déplace est très facilement repérable. Si je voulais photographier la défense installée par l’armée ukrainienne pour éviter un débarquement russe, avoir une vue de la centrale d’Enerhodar et documenter le recul du Dniepr (après la destruction du barrage de Nova-Khakovka en 2023), soit trois choses différentes, j’estimais que j’avais moins de dix secondes pour shooter l’ensemble, sans me mettre gravement en danger, et autant de temps pour quitter un couvert et le rejoindre. C’est alors le déroulement d’une séquence plusieurs fois répétée mentalement.

Première surprise, l’escalier de 28 marches qui monte à la digue est du style « coupe jambes », une donnée qui ne peut apparaître sur un Google Street View. Une fois sur la digue, un mur de barbelés de près de deux mètres de haut contrarie la réalisation de clichés corrects et interdit d’accéder au remblai de la digue. Il faut viser à travers le treillage métallique, ce qui prend plusieurs secondes. Beaucoup trop de temps pour un cliché à cet endroit totalement découvert. Se déplacer en arrière pour une vue d’ensemble en amont. Se tourner pour tenter une vue en aval, mais le soleil est contraire. Reculer encore pour immortaliser un canon russe qui a participé à la libération de la ville en février 1944 par les 3e et 4e fronts ukrainiens de l’Armée rouge, toujours intact sur son piédestal de pierre. Ironie de l’histoire, il est tourné vers la ville alors que les canons russes de l’autre côté du fleuve sont aussi en permanence orientés vers Nikopol. Fuir au plus vite, sans glisser dans les marches qui n’ont plus été entretenues depuis trois ans, sans savoir si la menace est devant, derrière, haut-dessus, à gauche, à droite ou si, simplement, il n’y en a pas. Se mettre à l’abri. Puis écouter si le bourdonnement caractéristique d’un drone se fait entendre.

Enfin, retourner dans les rues pour d’autres photos tout en se disant que les choses ont sacrément changé. Avant, c’est-à-dire il n’y a pas trois ans, faire une telle photo n’aurait présenté quasiment aucun danger, sauf celui d’être au mauvais endroit au mauvais moment si un tir d’obusier venait à frapper à moins de cinquante mètres. Même si le sniper Viacheslav Kovalskyi serait détenteur depuis novembre 2023 du record avec un tir léthal à 3800 m grâce à un fusil de précision Horizon Lord de l’usine d’armement ukrainienne Mayak, il faut avouer qu’un photographe sur une zone de guerre ne risquait pas autant qu’aujourd’hui, du moment qu’il se tenait à une distance minimum de 2000 mètres du soldat opposé. Avec les drones FPV, tout a changé.

Jusqu’à 20 kilomètres du soldat ennemi, le risque est total et permanent, même la nuit avec les systèmes de visée nocturne aujourd’hui installées sur les drones FPV.

La suite > Photoreporter en zone de guerre (2/2) Continuer malgré la mort venue du ciel

- Ukraine

Lille-Kharkiv

« L’évasion par la photographie » - 27 février 2026 - Journaliste en Ukraine

Ecrire dans le froid et le noir - 6 février 2026 - Le prix de l’info

106 journalistes tués en 2025 - 9 janvier 2026