Familles bosniaques traversant la zone serbe sous la protection de la Légion étrangère. Sarajevo, 1995. © José Nicolas

Un livre retrace la vie et le parcours de José Nicolas, un militaire devenu photoreporter et témoin des conflits majeurs qui ont agité la fin du XXe siècle.

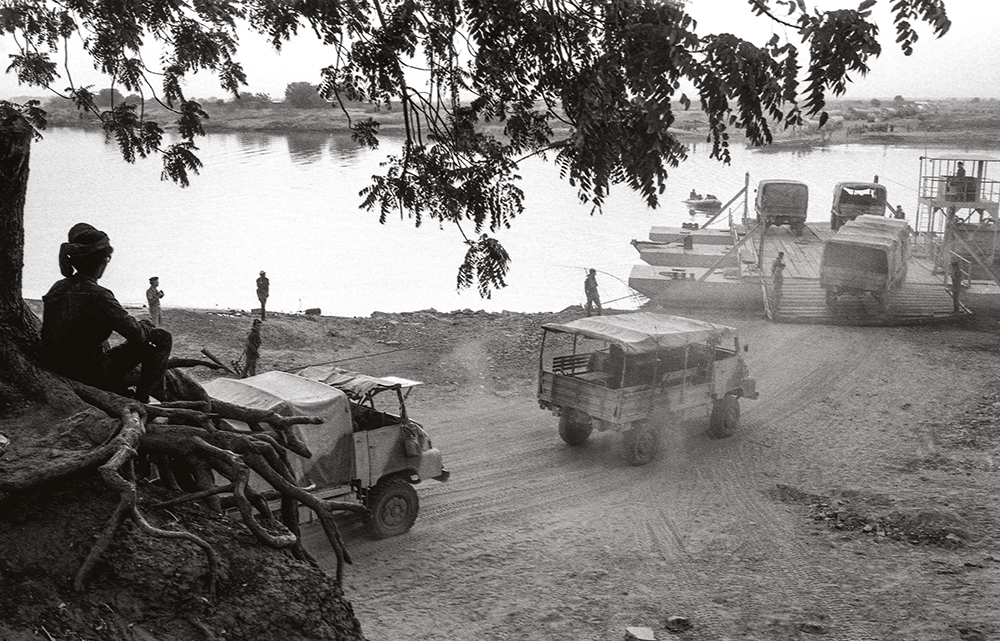

Somalie. Afflux de réfugiés fuyant la sécheresse et la famine dans les campagnes. Baidoa, 1993. © José Nicolas

C’est l’histoire d’une destin√©e r√©sultat d’une vocation surgie un peu par hasard et qui ne l’a plus quitt√©. N√© au Maroc, fils d’un l√©gionnaire qui fut prisonnier √† Dien Bien Phu en Indochine, Jos√© Nicolas conna√ģt une enfance nomade au gr√© des affectations paternelles : Z√©ralda en Alg√©rie, Faya-Largeau au Tchad, Diego-Suarez √† Madagascar, Corte en Corse. D√®s l’√Ęge de 10 ans, il int√®gre le Prytan√©e national militaire, son p√®re le destinant √† une carri√®re militaire. √Ä 18 ans, il s’engage chez les parachutistes, une unit√© d’√©lite o√Ļ il deviendra sous-officier. Cette p√©riode le m√®nera √† participer √† plusieurs missions √† l’√©tranger, au Liban, au Tchad, en Centrafrique et √† Djibouti.

C’est lors de ces op√©rations que Jos√© Nicolas croise le chemin de dr√īles de personnages, l’appareil photo autour du cou, d√©brouillards et intr√©pides, les reporters-photographes. Une rencontre en Afrique en 1977 avec Jacques Pavlosky, qui travaille alors pour Sygma, sera d√©terminante. Le Basque au temp√©rament bien tremp√© lui ouvre les portes du photojournalisme et lui offre un livre sur Gilles Caron, photographe de guerre au parcours impressionnant, disparu au Cambodge quelques ann√©es plus t√īt. C’est le d√©clic. Jos√© Nicolas ach√®te un appareil et r√©alise ses premi√®res images en 1979 lors de la chute de Bokassa en Centrafrique. Il dira plus tard ¬ę J‚Äôai commenc√© la photographie avant d‚Äô√™tre photographe ¬Ľ.

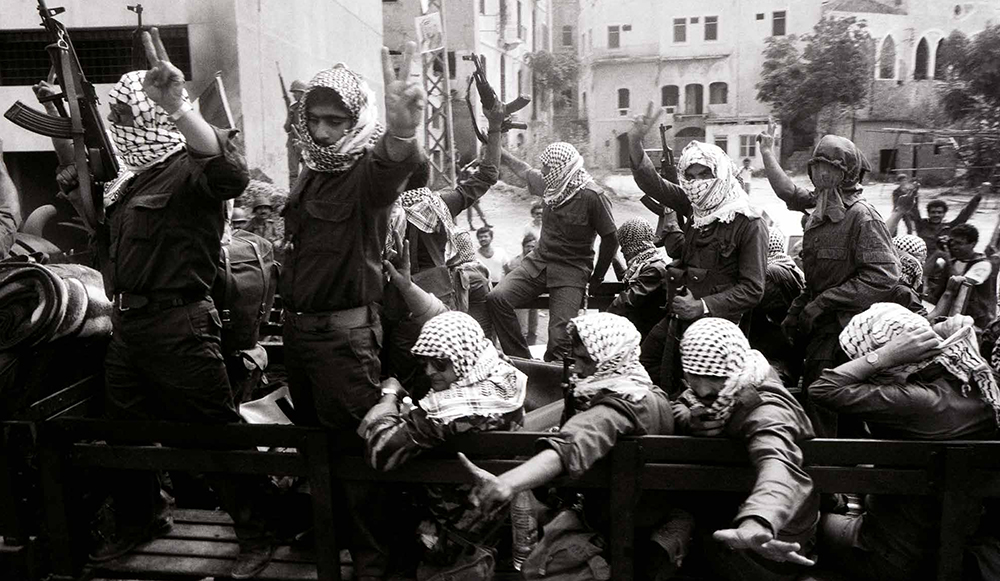

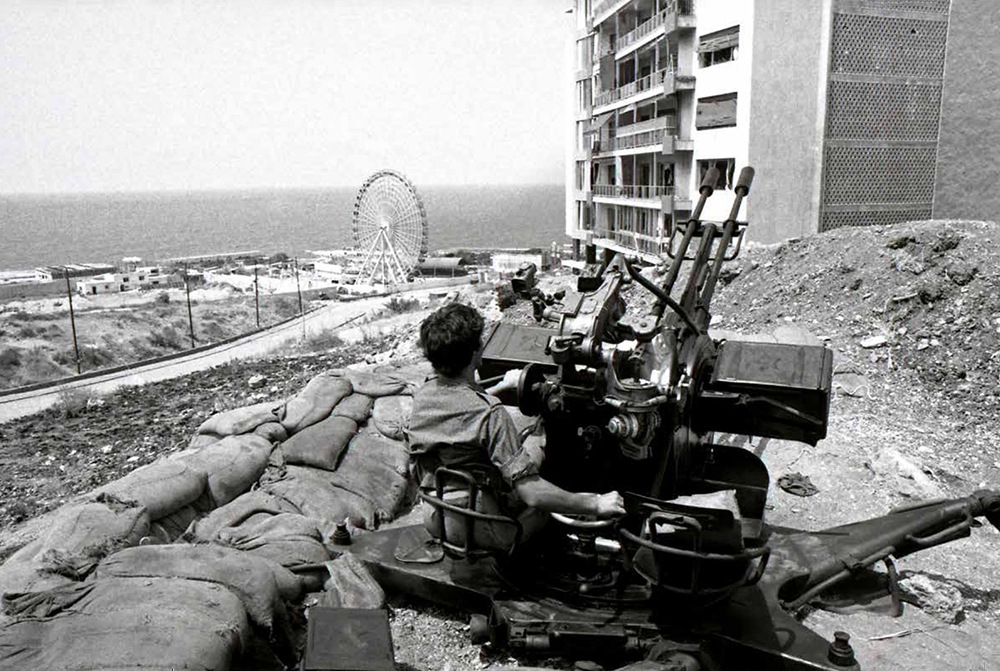

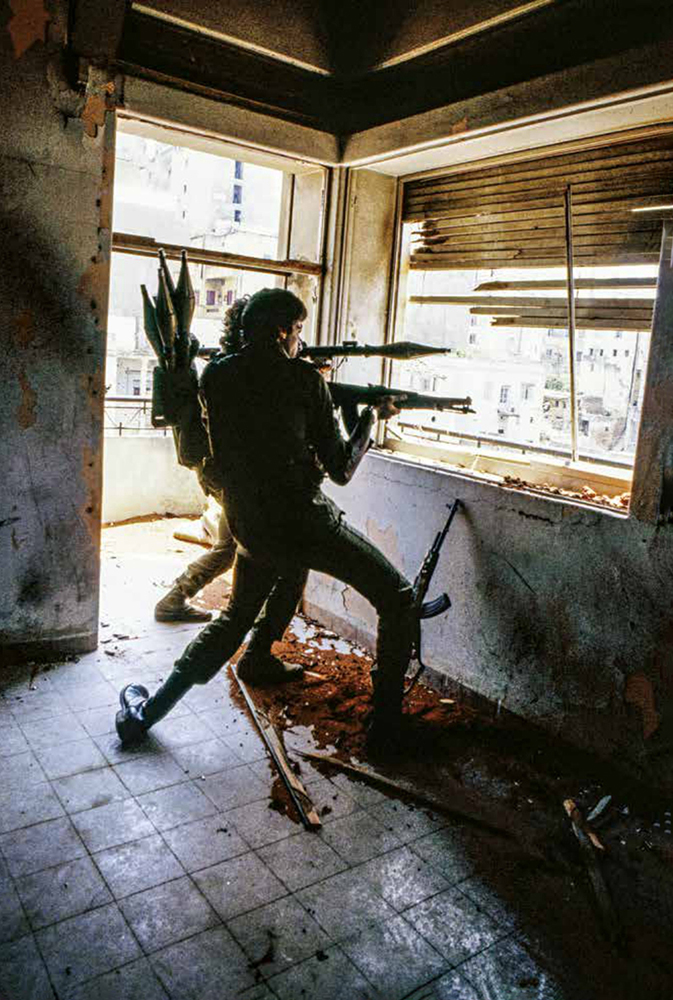

Le Liban puzzle confessionnel

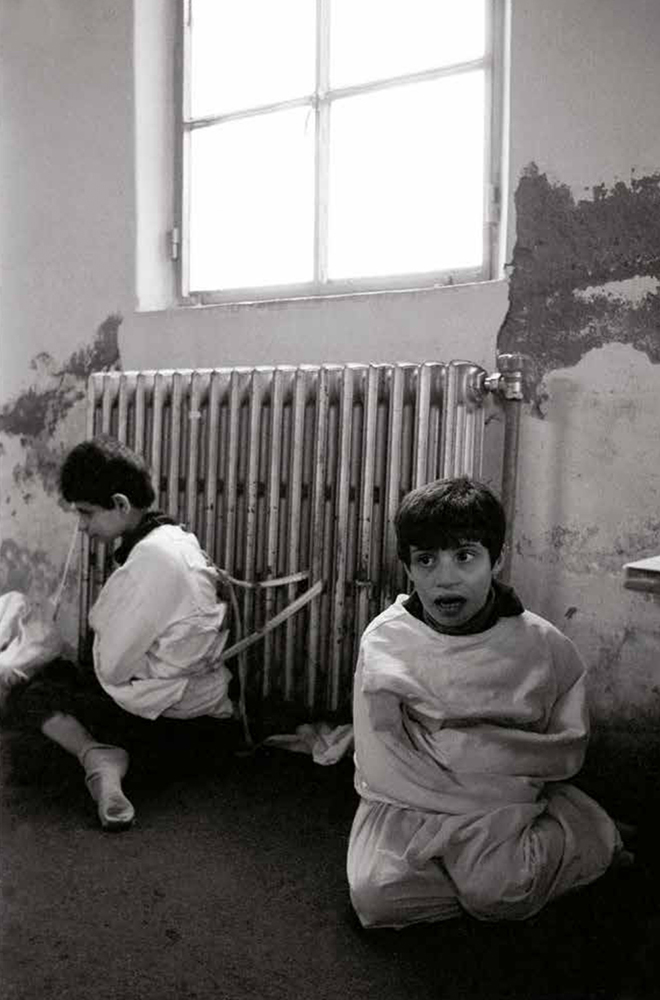

Le Liban, une mosa√Įque confessionnelle √©branl√©e par la guerre froide, devient en mars 1978 le th√©√Ętre de son engagement avec son unit√©, charg√©e de s’interposer entre Isra√©liens et Palestiniens sous banni√®re de l’ONU dans la r√©gion de Tyr. Il y d√©couvre la dure r√©alit√© de la guerre, ¬ę sale, archa√Įque, amoral, radical ¬Ľ. En juin 1982, profitant d’une permission, Jos√© retourne au Liban, anim√© par la volont√© de se tester en tant que reporter-photographe. Dans Beyrouth assi√©g√©e par l’arm√©e isra√©lienne, il aide H√īpital Sans Fronti√®re, une ONG satellite de M√©decins du Monde. Chauffeur et homme √† tout faire, il circule dans les quartiers d√©vast√©s, t√©moin des affrontements entre clans et mafias. C’est l√† qu’il rencontre Bernard Kouchner, militant de l’action humanitaire et d√©fenseur du droit d’ing√©rence, avec qui il nouera une longue amiti√©. Cette exp√©rience est d√©cisive, lui permettant de prendre des photos qui r√©v√®lent d√©j√† son regard sur une humanit√© meurtrie, pi√©g√©e dans le conflit. En octobre 1983, alors que son unit√© est de nouveau au Liban, Jos√© Nicolas est gravement bless√© par un tir de sniper √† Beyrouth, une balle le traversant de l’√©paule au bassin. R√©form√© √† 29 ans, il d√©cide, une fois r√©tabli, de retourner dans ce pays, mais cette fois en tant que photographe pour accompagner M√©decins du Monde. Son objectif: le d√©sarroi des civils, leurs silences et leurs douleurs, comme en t√©moignent ses photos d’enfants oubli√©s dans un b√Ętiment psychiatrique. Cette sensibilit√© envers les plus vuln√©rables, en particulier les enfants, marquera toutes ses travaux ult√©rieurs, du fait probablement d’une enfance en tant que fils d’un couple mixte, p√®re fran√ßais et m√®re libano-marocaine.

L’Afghanistan et 12 ans chez Sipa

Lib√©r√© de l’institution militaire, Jos√© Nicolas s’engage pleinement dans le photojournalisme humanitaire. En 1984, il part au Kurdistan irakien avec Bernard Kouchner pour √©valuer les besoins sanitaires, mission qui le plonge au cŇďur des m√©andres de la g√©opolitique. Il devient alors l’Ňďil des √©quipes humanitaires, capturant des r√©alit√©s humaines qui contrastent avec l’actualit√© guerri√®re. Jos√© Nicolas apprend vite au contact de la r√©alit√© et de ses confr√®res, son pass√© militaire √©tant un atout ind√©niable. G√∂kŇüin Sipahiońülu, fondateur de l’agence Sipa press, l’embauche. Pendant douze ans, il couvrira certains des √©v√©nements les plus marquants du globe : le Kurdistan (1984), le Liban (1984-1986), l’Afghanistan (1984-1986), les boat people (1987), la r√©volution roumaine (1989), la guerre du Liberia (1990), l’Irak (1991), la Bosnie (1991-1996), la Somalie (1992-1993), et le Rwanda (1994). Sur le terrain, il doit interpr√©ter rapidement un univers chaotique, saisir l’essentiel et raconter en images des histoires difficiles. Ses photos, cependant, ont une force secr√®te, capable de capter une situation, un climat, et de raconter l’impact social d’un conflit. Sa s√©rie sur l’Afghanistan en 1984, documentant la r√©sistance pachtoune √† l’occupation sovi√©tique, rencontrera un grand √©cho et √©tablira sa reconnaissance dans le milieu du photoreportage.

Roumanie, boat people, ex-Yougoslavie, Irak

En d√©cembre 1989, il est en Roumanie lors de la chute de la dictature de Nicolae Ceau»ôescu. Arriv√© √† Bucarest, il est t√©moin de l’effervescence et de la r√©pression de l’insurrection populaire, o√Ļ la parano√Įa r√®gne et des journalistes sont tu√©s. Ses clich√©s immortalisent la fin d’un r√©gime sinistre.

En 1987, Jos√© Nicolas accompagne Bernard Kouchner pour la troisi√®me vague des boat people en mer de Chine. Il photographie avec compassion et pudeur les rescap√©s √©puis√©s, les prouesses des marins et du personnel m√©dical, mais aussi la simplicit√© touchante d’une population en d√©tresse.

Les guerres civiles en ex-Yougoslavie √† partir de 1991 le confrontent aux complexit√©s socioculturelles et aux cruaut√©s attis√©es par la haine36. Il accompagne des unit√©s fran√ßaises sous mandat de l’ONU, t√©moignant des atrocit√©s comme le massacre de Srebrenica. Ses photos, prises au Kosovo, √† Mitrovica, ou dans une caserne de miliciens serbes, r√©v√®lent l’horreur de l’√©puration ethnique.

En 2003, avec l’av√®nement du journalisme embedded (embarqu√©), Jos√© Nicolas, gr√Ęce √† son pass√© militaire, b√©n√©ficie d’un avantage. En f√©vrier 1991, lors de l’op√©ration Daguet, il se retrouve en terrain connu avec le 3e RIMa, ce qui lui permet de circuler sans restrictions et de photographier l’action au plus pr√®s. Parlant arabe, il devient m√™me intercesseur entre militaires fran√ßais et prisonniers irakiens, travaillant dans des conditions exceptionnelles. Son statut privil√©gi√© et la confiance accord√©e par les militaires lui permettent de ¬ę jouer un peu en dehors des r√®gles ¬Ľ.

Rwanda et Auschwitz fant√īmes d’un g√©nocide

En juin 1994, il se rend au Rwanda pour l’op√©ration Turquoise, mission de l’ONU visant √† mettre fin aux massacres. Il y d√©couvre non pas des conflits ethniques habituels, mais un g√©nocide d’un million de Tutsi en cent jours. Il constate l’ambigu√Įt√© de la situation, les militaires fran√ßais devant maintenir une neutralit√© face aux milices Hutu. Ce trouble le hantera, mais ses clich√©s deviendront des preuves irr√©futables contre les n√©gationnistes, traversant l’√©preuve du temps. En juillet 1994, il est bless√© dans une embuscade au Rwanda, une balle lui brisant le genou et une autre s’arr√™tant dans son bo√ģtier, juste devant son cŇďur. Traumatis√© par les massacres, il sombre dans la folie avant de trouver refuge dans le Sud de la France.

En novembre 1994, pour conjurer son trouble, Jos√© Nicolas se rend √† Auschwitz-Birkenau. Ses photos du camp, publi√©es avec Jacques Witt, synth√©tisent l’horreur de l’extermination d’un million de personnes, interrogeant la m√©moire collective. Paradoxalement, la rencontre avec des rescap√©s de camps de concentration l’aide √† combattre ses d√©mons :

¬ę Ils n‚Äôavaient aucune haine. Ils ont senti ma tristesse. Ils ont devin√© que je venais du Rwanda. Ils m‚Äôont aid√© √† reprendre pied ¬Ľ.

Devenu photographe ind√©pendant, Jos√© Nicolas s’√©loignera des terrains de guerre. Il r√©alise des reportages pour Entrepreneurs du Monde, une association qui accompagne l’insertion sociale et √©conomique de personnes pr√©caires, comme √† Ha√Įti ou lors de la reconstruction de Beyrouth. Il explore √©galement des univers paisibles, photographiant des sc√®nes de vie au Caire, √† Istanbul, en Islande, ou les r√©colteurs de roseaux de Camargue, les moniales orthodoxes, et l’ol√©iculture proven√ßale. En 2019, il ouvre un atelier galerie d√©di√© √† la photographie argentique et humaniste du XXe si√®cle, faisant sienne la citation d’Henri Cartier-Bresson, ¬ę La photographie est un couperet qui dans l‚Äô√©ternit√© saisit l‚Äôinstant qui l‚Äôa √©blouie ¬Ľ.

Le travail de Jos√© Nicolas sera projet√© lors du festival Visa pour l’Image √† Perpignan (30 ao√Ľt/14 septembre 2025)

On est ce que l‚Äôon regarde, Editions RevelatŇďr, 24,5 x 28 cm, 352 pages, 59 ‚ā¨

- Musée de la photographie de Charleroi

Gregory Crewdson, hydraulic empire

et de beaux assassinats - 27 février 2026 - Bertien Van Manen

Les √©chos de l’ordinaire - 27 f√©vrier 2026 - Mus√©e de la Lib√©ration

¬ę Robert Capa, photographe de guerre ¬Ľ - 20 f√©vrier 2026