Un dicton populaire nous dit qu’une photo vaut mille mots. Mais quelle est la valeur de ces mots s’ils n’ont aucun sens ? Nous avons tous lu des articles ou des livres qui parlent beaucoup. Les mots, même en grand nombre, peuvent être faussement inutiles. Il en va de même pour les images.

Oui, les photos décrivent souvent plus rapidement et de manière plus claire que le texte, mais la description seule ne suffit pas. Une description n’est qu’une représentation. Et à elle seuls, elle offre très peu.

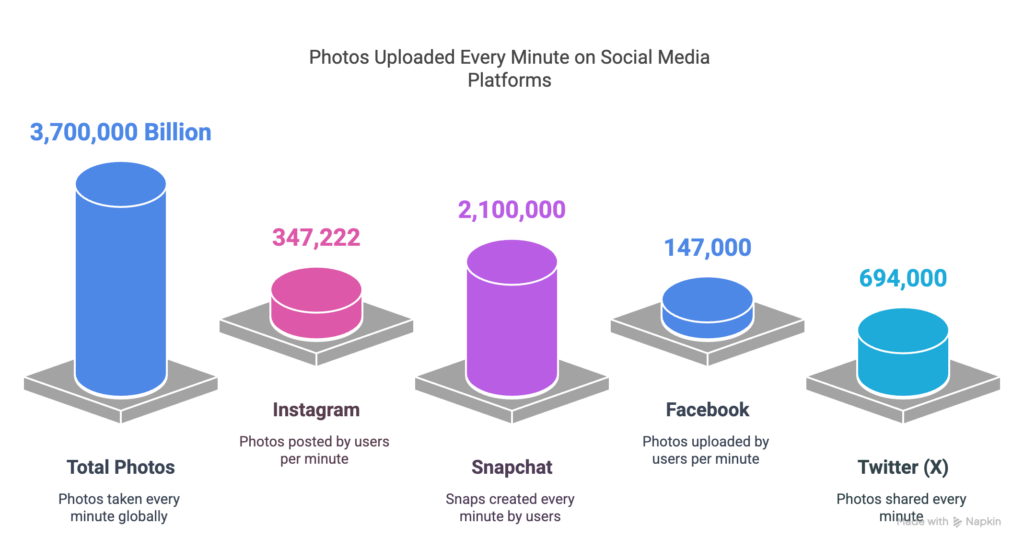

La plupart des photographies que nous rencontrons aujourd’hui ne sont que des déclarations. Qu’il s’agisse du flot ininterrompu de messages sur les réseaux sociaux, de « c’est ce que j’ai mangé », « c’est à quoi je ressemble » et « regardez ce que j’ai vu », nous sommes entourés de milliards de déclarations visuelles chaque jour. Ces affirmations sont superficielles, autonomes et peu attrayantes. Ce sont des platitudes, n’offrant rien de nouveau, ne faisant que confirmer ce que nous savons déjà. La familiarité, répétée à l’infini, devient du vacarme.

Même l’intime et le personnel sont devenus banals à force de se répéter. Les photos de bébé ne ravissent plus, elles confirment. Les photos de vacances, loin d’éveiller la curiosité, suscitent plus souvent un pincement passager d’envie, d’irritation ou d’indifférence. Ils n’ouvrent pas une conversation ; Ils en concluent un avant même qu’il n’ait commencé. Ce sont des images qui disent : « C’est arrivé », et rien de plus.

Nous nous noions dans ce type de contenu visuel. Des milliards d’utilisateurs de portable dans le monde entier déversent chaque jour ces affirmations fades dans les flux sociaux. En plus de cela, les entreprises génèrent des centaines de millions d’images supplémentaires, emballées, polies et optimisées, pour nous donner envie de choses. Le résultat est un flot incessant de déclarations superficielles : voir ceci, vouloir cela, acheter cela, ressentir cela, être envieux de cela. Tous puisés dans le même puits limité d’idées et de clichés galvaudés.

Le photojournalisme moderne, lui aussi, est souvent coupable du même péché. Trop de photographes s’appuient sur l’image en tant qu’affirmation : c’est ce qui s’est passé ici. Ils s’arrêtent à l’événement, sans jamais demander ce que cela signifie, pourquoi c’est important ou ce qui va suivre. Le langage visuel devient mécanique, prévisible, creux. Si chaque image vaut mille mots, nous vivons dans une cacophonie de phrases vides.

Mais une photographie devrait être plus qu’une déclaration. Elle a besoin de substance, d’ebauche d’explication, de traduction. Elle devrait résonner longtemps après que vous ayez détourné le regard, peut-être comme une question troublante qui persiste et tire l’esprit. Les meilleures images ont de l’impact, elles provoquent. Ils ne se contentent pas de montrer ; Elles demandent, révélant souvent un message ou une signification plus profonde. Ils remettent en question ce que nous pensons savoir ou suscitent des réflexions que nous n’avions pas encore envisagées, prouvant ainsi leur pertinence. Une photographie puissante n’est pas une conclusion, c’est le début d’une conversation. Il n’occupe pas un espace vide, mais une question sans réponse.

Repensez aux images qui vous sont restées. Celles qui vous ont déstabilisé ou inspiré. Chacun d’entre eux a probablement eu sa propre série d’interrogations – de la simple, comment ont-ils fait cela ? à la profonde, que puis-je faire à ce sujet ? Souvent, elles posaient des questions que vous n’aviez même pas réalisé que vous étiez prêt à poser. Parce qu’après tout, une réponse n’est qu’une question bien posée.

Combien de fois une image vous a-t-elle poussé à lire une histoire que vous auriez autrement ignorée ? Combien de fois une photographie vous a-t-elle fait vous demander pourquoi ? et vous a-t-elle conduit à l’action ? Combien de fois cela vous a-t-il fait partager ce que vous venez de découvrir, dans l’urgence, comme si vous étiez porteur d’une vérité qui demande à être transmise ?

Ce sont ces images qui comptent. Celles qui se terminent par un point d’interrogation.

Pourtant, ceux-ci deviennent de plus en plus rares. Nous vivons aujourd’hui à l’ère de l’abondance photographique : des millions d’images prises, téléchargées et oubliées à chaque minute. Des appareils photo professionnels aux smartphones, l’acte de prendre une photo n’a jamais été aussi facile ni aussi courant. Mais quelque chose de crucial a été perdu dans l’inondation. Nos flux sont pleins, notre attention fragmentée. L’excitation d’en avoir plus s’est émoussé. Ce dont le monde a besoin maintenant, ce n’est pas d’un autre billion d’images. Il a besoin de clarté. Il a besoin de sens.

La promesse de la photographie numérique était la liberté des limites. La conséquence involontaire a été une sur-abondance. Nous avons atteint le haut de l’échelle. Nous avons perfectionné l’automatisation. Mais ce faisant, nous avons completement dilué la valeur. Le sens est aujourd’hui l’élément le plus rare de la culture visuelle.

Dans un monde où tout le monde est photographe, la curation est plus essentielle que jamais. Ce rôle ne se limite plus au commissaire d’exposition ou à l’éditeur, mais s’étend à quiconque décide de ce qu’il faut montrer, conserver ou abandonner. La curation n’est plus un luxe : c’est le seul moyen de redonner du sens et de la pertinence. C’est un acte d’auteur. C’est l’art de donner une forme au chaos, de faire émerger le signal dans le bruit. Le talent réside dans la capacité à savoir ce qu’il faut retenir.

L’intelligence artificielle accélère à la fois le problème et, potentiellement, la solution. Les modèles génératifs peuvent désormais produire des images plus rapidement que nous ne pouvons les consommer. Mais l’IA peut également nous aider à faire émerger du sens, en organisant, filtrant et contextualisant. Lorsqu’elle est conçue dans un but précis, l’IA peut devenir un outil d’intention, et pas seulement de réplication.

Dans cet environnement, les métadonnées, la provenance et le contexte ne sont plus de simples notes en bas de page — ce sont les outils d’authenticité du curateur. Ils ancrent chaque image à son origine, son sens, et sa relation aux autres. À mesure que les images synthétiques et analogues se confondent, le curateur devient le gardien de la vérité, utilisant ces outils pour préserver ce qui est réel. L’archive de demain ne se distinguera pas par son volume, mais par la cohérence et la signification de son contenu.

Ce changement n’est pas seulement philosophique. Il est concret. Pour les marques, les journalistes, les plateformes, et les individus, la valeur ne réside plus dans ce qui existe, mais dans ce qui importe. La prochaine innovation ne sera pas une nouvelle amélioration de capteur, une intégration de plateforme supplémentaire, ou une augmentation de vitesse. Ce seront les systèmes, les outils, et les pratiques que nous développerons pour mettre en avant ce qui a du sens.

La photographie a toujours été une affaire de moments. Désormais, elle est une affaire de choix : ce que nous choisissons de voir, de préserver, d’élever.

La prochaine révolution n’est pas dans la quantité.

Elle est dans le sens.

Première publication en anglais

Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi